㊿ 依法不依人「法に依(よ)って人に依らざれ」

旅の最後は北に向かった

80歳になった釈尊は北の方へ向かって旅をしたとされ、何故北の方へ向かったのか、中村元先生は、次の様に解説している。

【中村】「人間やっぱり歳を取ってきますと、生まれ故郷のことを思うようになりますね。釈尊の誕生地はネパールのルンビニーというところですが、なんかその近くへ帰りたいと思われたんじゃないでしょうか。当時のハイウエー(highway)を通ってずっと旅を続けられたわけです。」(NHKこころの時代/ブッダの人と思想、自らを灯とせよ)

釈尊の最後は突然やってくる

しかし、生まれ故郷のルンビニーには辿り着けずに、その手前のクシナーラーというところで亡くなった。死因は旅の途中で出されたキノコ料理による食中毒だったことを考えると、腹を下して亡くなった普通の人間だったことになり、決して神秘でも霊験でも奇跡でもない史実がここにある。

植木雅俊先生は次の様に言っている。

【植木】「何も神格化されていない生身の人間らしい逝き方がここにあります。」(植木雅俊監修のNHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」p160)

旅先で招かれ立ち寄ったところで出された食事で、釈尊が突然食中毒に襲われ亡くなったのだから、同行していた弟子たちのその時の動転は大変なものだったと想像に難くない。

食中毒で亡くなる普通の人

突然、そんなことになったのだから、驚きと嘆き、パニックに陥った様子とそれに対する釈尊の遺言が仏典に残されている。

【植木】「釈尊の死が近づき、悲しむ阿難(弟子)に対して釈尊は『阿難よ、悲しむな。私は既に、 生まれ、つくられたものは破滅するもの(諸行無常)であると説いたではないか』と語りました。自らの死に関しては、『人は死ぬものだ』と語っています。」(植木雅俊監修/NHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」p83) 拙ブログ〔㊳死とはⅡ釈尊の最期〕

※阿難(アーナンダ)「弟子のひとりで釈迦の侍者として常に説法を聴いていたことから多聞第一と称せられた。

私の死後は、「法」が師である

釈尊が説いた教えとは、ダルマ「法(道理=人としてたもつもの)」

【中村】「アーナンダよ。あるいは後におまえたちはこのように思うかもしれない。『教えを説かれた師はましまさぬ。もはやわれらの師はおられないのだ』と、しかしそのように見なしてはならない。

おまえたちのために、わたくしが説いた教えと、わたくしの制定した戒律とが、わたくしの死後におまえたち」の師となるのである」(中村元訳「大パリニッバーナ経」)

わたしが説いた法(教え)が、わたしの死後におまえたちの師

【中村】「釈尊の遺言に当たるわけです。『自分のために何してくれ』というふうな意味の遺言ではなくて、人々はこういう具合にすれば自分が居なくても、教えを自分が説いているのと同じことになるという、そういう教えでございますね。」(NHKこころの時代/ブッダの人と思想、自らを灯とせよ)

ダルマ「人として、たもつもの」とは、

【中村】「これは人々の身になって考える。その人の身になって、ものを受け取り、感じ、考える。

そうすると、人々に対して酷いことはできなくなりますわね。人々に対して優しい思いやりをもつことになる。これが新しく釈尊によって明らかにされた「人間の理(ことわり)」である。

その「人間の理」というのは、あるいは「道理」と言ってもいいんですが、インドの言葉では、「ダルマ」と申します。

「ダルマ」というのは、「たもつもの」という意味なんです。つまり人を人としてたもつ。徳性ですね。

もし人が人の道に反したこと、残酷なことを行ったとしますと、「あれは人でなしだ」と、世間では言う。顔だけは人間みたいな顔をしていても、道に外れたことをすると、「人でなしだ」と申します。

人としての則(のり)、行いの規範、それをそういう人は忘れているわけです。

人間はいろいろな人間関係の中で生きておりますね。そうすると、親に対しては子としての道、また子に対しては親としての道がある。教師と弟子との関係でも、やはりそれぞれの道があるわけです。

さらに経済関係に入ってきますと、雇主と使われている人との間にそれぞれ道があって、それに外れたことをしてはいかん、ということになりますね。

つまり、他人に対する道ということになり、その基本的な原則は、「慈悲」―人々に対する温かい思いやり、これがいろいろな人間関係に現れ出てくる。自ずから多種多様になりますわね。」(同)

「わたくしが説いた教え」とは、サンスクリット語でダルマ(漢訳では「法」)のこと、「人としてたもつもの、道理、物事のそうあるべきこと、当然のすじみち、 正しい論理。」の意味になる。〔ブリタニカ国際大百科事典〕

釈尊によって明かされた「ダルマ(法)」は、人としてたもつべき道理だから、仮に釈尊がこの世に現れなくても、現前としてあるもので、釈尊がそれに気が付いた(覚る)ということになるのだろう。

【中村】「そうでございます。ブッダが世に現れようと、現れまいと、人間の生きるべき道―規範は永遠に存すると言うんですね。だから昔の人も守ったであろうが、今の我々もやはり守るべき道がある。

生きている社会が違いますから、その道を守る仕方は、時代によって違うでしょうけど、しかし人間の道という意味ではいつまでも続くものであり、また民族の差を超えて、あるいは国々の差を超えてでも人間として守るべきもの、となります。」(同)

慈悲とは普遍的なもの

釈尊の教えの根底にあるものは、この世界で、”人として、たもつもの(道理)を自覚”し、それを実践することの大切さであり、具体的には、拙稿、記事④の「仏教誕生-世の中の変化に対応した新思想」から記事㉒の「釈尊が説いた社会人の五戒」まで、「人間はどう生きるべきか」を参照されたい。

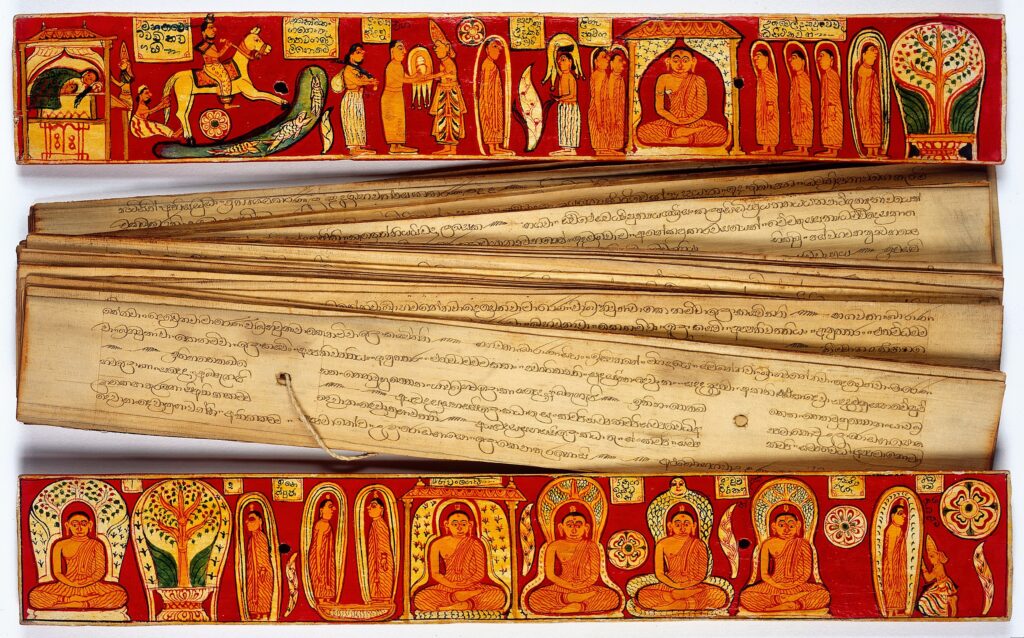

この様に釈尊の説いたものは、今の日本に伝わる、おすがり信仰的な仏教、神秘主義的な仏教というものは一切ない。

それが、日本では、釈尊は神格化され仏像として拝む対象にされ国民誰もが信じ込まされて来たのだから恐ろしい話ではないだろうか。このことについても植木先生は次の様に言っている。

【植木】「釈尊滅後、すでにインドにおいて権威主義化して、在家や女性が差別されるようになったり、さらに中国、日本へと伝わってくるにつれて変容していく。」(仏教、本当の教えp61)

真の自己に目覚める

釈尊の言う、「慈しみ、思いやり」は理解できるが、その境地にそう簡単になれるものじゃない、と思われる方も多いのではないだろうか。

【中村】「結局人間をよく制御する―コントロールすることですね。人間は放っておくと何をしでかすかわかりませんから、自分をよく制御して、清らかにして、人のためになるようにすると。これが人間の究極の光であるというんですね。」(同)

【植木】「私たちは作られた価値観、思いこまされたこと、迷信、権威などによってものごとを考えがちである。あるいは、祟り、脅し、恫喝、罰への不安感、さらには虚栄心などから行動していることが多い。そこに「真の自己」の自覚はない。それどころか、あらゆるものごとの本性や実相を見ることもない。」(植木雅俊著/テーリー・ガーター尼僧たちのいのちの讃歌p191)

【中村】「社会的な地位であるとか、財産であるとか、そういうようなものは、その人の自己だと見なされる場合が多いですが、しかし本当の自己ではない。死ぬ時はそういうものから離れるわけです。

あるいは自分の最愛の家族、これはもう誰でも自分の自己以上に愛している場合が多いですが、しかし人間が死ぬ時は一人ですわね。そうすると、それも本当の自己ではない、と。そこで『本当の自己とはどういうものか』ということを考え直せということです。

本当の自己を求めるためには、誤って理解しているこの人間のいろいろな煩悩とか欲望とかございますね。そういうものにとらわれるな、と。如何なるものでも、我にあらずと、本当の我に非ず、と。だから「非我」という言葉が古い漢訳仏典には使われている。」 (NHKこころの時代/ブッダの人と思想、自らを灯とせよ)

「成仏」とは、「人格の完成」のこと。

ちなみに、漢訳された「成仏」とは、ブッダ(覚った人)に成ることで、中村元先生は、「人格の完成のことだ」と解説されているが、日本では死んだ人に使われてしまった。

今の世の中は綺麗ごとでは生きられないのか?

二回に分けて釈尊の遺言を書いてきたが、読まれた方の中には、「確かにそれは正論だがこれだけ世の中が乱れ切っているのだから自分一人が変わっても効果ないよ。」とか、「この世はそんな綺麗ごとじゃ生きられないんだよ!勝てば官軍なんだよ!」「今だけ、金だけ、自分だけなんだよ」と言われる人も多くいるかもしれない。

そんな皆さんがどう生きるかは、各自の自覚によることになるが、釈尊の次の言葉を送りたい。

「今だけ、金だけ、自分だけ」の人の末路

まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある。

しかし悪の報いが熟したときには、悪人はわざわいに遇う。

(中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』ワイド版 岩波文庫)

「慈しみ、思いやりの人生を送ってる人」は、

まだ善の報いが熟しないあいだは、善人でもわざわいに遇うことがある。

しかし善の果報が熟したときには、善人は幸福に遇う。(同)

これまで拙ブログで書いてきた「慈悲」「人の徳」を自然体で身に着け、日々知足の生活をし、”慈しみ、思いやり”で一生を送られた方や現在送られている方もたくさんいると思われる。

その方々は”善の果報が熟した善人として幸福に遇う”人生を送られているのではないだろうか。

養老思想「唯脳論」(脳科学)から読み解く釈尊の教え

養老思想(脳科学)は仏典の現代語解説

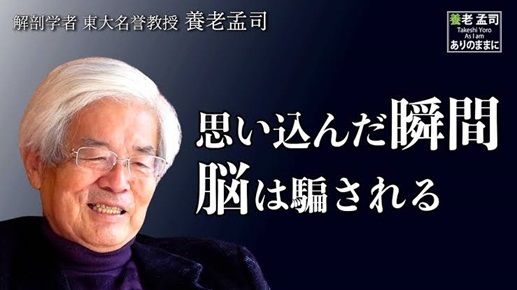

50回にわたり養老孟司先生の思想「唯脳論」という脳科学から、釈尊の教えを読み解いてきた。

なぜ、養老思想の脳科学から読み解いたかと言えば、養老先生自らも言われているが、「唯脳論」という脳科学は釈尊の教えの現代語訳であり、筆者の私もそれに気が付いたからだ。

養老先生の解説を引用することで、釈尊の説いた教えが身近なものに感じ、我々のちょっとした振る舞いが善悪につながること、そのためにも人間の「脳科学」を知ることにある。

2500年前に、釈尊は最先端科学を用いずに瞑想だけで脳科学を覚ったということになるが、さらには未だ解明されていない脳科学があるとすればそれも釈尊は覚りを得ているのかもしれない。

今回の釈尊の遺言(後編)で第一幕は完結となる。拙ブログをお読みいただいた皆様には深く感謝申し上げたい。有難うございました。

釈尊は過去の人であっても、”人はどう生きるべきか”という普遍の法則(道理)を説いたので、その教えはいつの時代にでも生き続ける。

釈尊やその教えは、いま日本で信じられ拝む対象の神格化された仏像ではもちろんない。

あくまでも”人はどう生きるべきか”を説いた思想家で、しかも旅の途中に食中毒で亡くなった生身の人間だったということをご理解いただけれぱ、このブログの目的の第一幕は完結になります。

次回からは、第二幕として、日本で転化した似非仏教用語を書きたいと考えている。

その後は、第三幕として、釈尊が滅後に神格化され、その教えも改竄され信仰の対象にされ日本に伝わったことで、日本独自の仏教信仰が生まれ今日に至るまでを考えている。