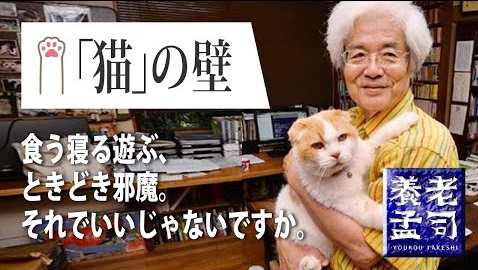

㉘ 養老先生がアドバイス『ペットロス(家族を失う悲しみ)』からの“唯一の脱却法”

養老孟司先生がご自身の体験と脳科学から解説します。

「猫は”ものさし”」「猫のように生きる」と書いてきたが、今回はペットロスについて、脳科学の第一人者である養老先生がフムフムニュース(2022.01.15)のインタビューに応じているので、引用しながら書いて行きたい。

脳が織りなすペットロス

愛猫を亡くした養老先生ならずとも愛猫家ならきっと心当たりがあるのが、亡くなっても決して消えない“うちの子”たちの存在感だろう。

たとえば、ついつい家のドアや引き戸を10センチぐらい開けておく、ソファの陰から飛び出たしっぽを踏んづけないよう無意識のうちに気をつけて歩いている、なんとなく気配を感じたり、帰宅したときに思わず呼んでしまう、スーパーの「ペットフードコーナー」の前で立ち止まっていた…

逆に猫に関する番組や記事をなるべく見ないようになった……etc.。猫を失った飼い主なら、きっと心当たりがあるはずだ。

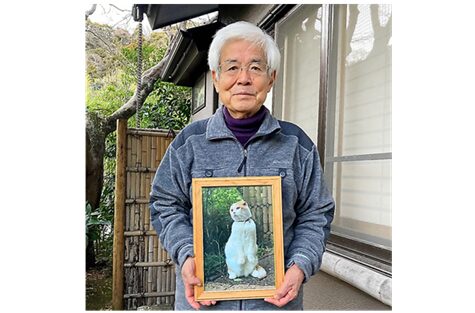

養老先生もそんな一人であったようで、苦笑を交えながらインタビューに応じている。

【養老】「(そうしたものが)ちょっと遠くなったと思いますね。でも次を迎える気持ちにはまだならない。個性的な猫だったから、どうしても比べてしまう。そしたら次の猫がかわいそうだからね」

“いまでも亡き猫の夢ばかり見る”

そんな愛猫家も多いのではないだろうか。その心境を、養老先生が脳科学の観点から解説している。

【養老】「記憶って必要だから残っているわけだけど、必要ない記憶ってたくさんできるわけでしょう?それを整理しているのが夢だっていうのが最近の説なんです。記憶に残すか残さないか、その境界線上にある情報が夢になるわけ。必要ならば記憶として残すし、必要なければそのまま捨てる。夢に見るということは、取っておくかそれとも捨てるか、脳が悩んでいる状態なんですよ」

つまり、いまは亡き“うちの子”の夢は、あなたの脳が新しい子を迎えるべきかどうか、悩みに悩んでいる状態なのだと養老先生はいう。

大の虫好きで研究もされている養老先生は、動物好きとしても知られ、子どものころから常に家に動物がいたそうで、中学生のころには猿を飼っていたこともあるという。

今回亡くなった、まるちゃんの前には、チロちゃんという女の子の猫とも暮らしたそうだ。

【養老】「チロは自己主張の強い猫でね、よくテーブルの上に上がって食べ物に手をつけていた。それで女房がすっかり猫嫌いになってしまった。ところが、まるは行儀のいい猫でね、そこがよかった」

そんなまるちゃんは、2002年に養老家にやってきた子猫のころから泰然として、大物感漂う猫だったとか。

【養老】「気まぐれだし、決まったところで寝てばっかだし。若い時から置物的でしたね。猫は人間のように社会性の動物じゃありませんから、誰かに遠慮したり、忖度(そんたく)したりということがない。嫌なことはしない」

養老先生と、まるちゃんとのつきあい方は、ベタベタしない、淡々したものだったようだ。

【養老】「仕事から帰ると、まるの頭をポンとたたくのがあいさつがわり。そのたびに振り返って、“なんだよ?”と言った表情で私のほうを見る」

こうした淡々としたつきあい方は、先生のもともとの性格だけでなく、職業からもきているらしい。

【養老】「医者という職業の影響でね。僕、若いころ、臨床のまね事をしたけれど、臨床で患者さんが亡くなるんですよね。そうすると、こちらもダメージを受ける。別に冷淡っていうわけじゃないんだけど、いつもある程度、気持ちからは離しておかなくちゃならない」

こうした気持ちの持ち方は、ペットとのつきあいに対しても同じだった様だ。

【養老】「子どものころから生き物が好きだったので、常に動物が身近にいた。こうした動物に対しても患者さんと同じで、“切れたら致命的”という関係は持たないほうがいいと思っていた」

ペットロスはどうしたら治せるか?

そんな淡々としたつきあいの養老先生でも…

【養老】「いそうな場所にふと視線を向けるといない。そんな時に、“なんでいねえんだよ”と思い、少したって“ああそうか、死んだんだ”と気がつく」

どんなラブラブなカップルや夫婦でも、24時間1年365日のベタベタでは、見ないでいい部分まで見えるようになる。友人との関係も破滅的なほどの破局は、あいさつ程度の人よりも仲がよい友人との間で起こると言われる。

ほどほどのつきあいこそが、関係を長続きさせ、心地よいものにし続けるための秘訣だと養老先生は言う。

でも、そうとはわかっていても、つい濃厚な関係になり、失うとぼう然となってしまうのが猫好きの常ではないだろうか。

残されたカラー(首輪)を見ては涙をこぼし、フード用のボウルを見ては鼻の奥をツンツンとさせている人も多いに違いない。

あるいはペットを失う恐怖に怯えたり、ペットが夫婦のかすがいで、そのかすがいを亡くしたいまは、パートナとの会話がどうも続かない。そんなご夫婦もいるかも知れない。

愛するペットを亡くした心の痛みは治せないから脳をあざむくこと

【養老】「よく“また飼えばいい”って言っています。治すにはまた猫を飼うしかない。要するに治らないってことです。(飼っている動物の)数を増やせばいいとも言っていますね」

養老先生が言うには、死は自然の法則のなかに厳然とある事実であり、人も猫もかならず通る道。

必ず通る道ならば避けることはできないし、ロスの悲しみがなくなる時は、絶対にやって来ないのだという。

それを前提にしつつ、新たな家族を迎える。そして新たなその子のよさを見つけ出す作業を続けることで、心(意識)が痛む時間を短くしていく。そうやって脳をあざむき続けることこそが、ペットロスから抜け出す唯一の方法だと、脳科学の第一人者は言うのだ。

要するに、悲しみは脳の記憶の何処かに残されているから消えるものじゃない。しかし、なるべく思い出さないようにしないと、その悲しみで自分の日常生活さらには人生に支障をきたすことがあっては何にもならない。

私の体験

私事だが、今の三毛猫師匠を保護してすぐに茶トラが隣家の庭で鳴いているのに気が付いた。

出てみると近隣住民も出て来ていたが誰も関係ないという顔をしている。隣は大の猫嫌いだから何をされるかわからず、我が家の庭におびき寄せてご飯をあげた。

数日、そんなことが続いて保護するかどうかに悩んでいたのは、先に保護した三毛猫師匠も私にとっては初めての猫であり、二匹目を面倒みられるのか自信がなかったからだ。

また、反対隣の住人が、飼い猫が脱走したのだろうという言葉も私が保護する心にブレーキをかけた。

そうこうしているうちにある日、車にひかれてしまい別れを迎えてしまった。

それ以来、私はその子のことが頭から離れず脳が書き換えられずにいるが、それは自分が保護しなかったことでその子の命を失ったことの罪の意識からで、自分への戒めとして、いつまでも記憶のどこかに残しておきたいと書き換えないでいるからだ。

養老先生も、まだまだまるちゃんの跡継ぎを迎える体制ではないようだ。

【養老】「次の猫は、家にいる家族、なにより奥さんの意見を聞かなくちゃいけない。なかなか注文がやかましいからね。でも“いい”と言ってくれれば飼うかもしれないね」と言いながら、まるちゃんの写真を見つめる目はかぎりなくやさしく、まるちゃんへの薄れぬ思いにあふれていたそうで、養老先生も、脳をあざむく最中の様だ──。

人間の心にある悲しみは全て”脳(意識)”の記憶である。その記憶を書き換えすれば痛みも和らぐのだろうが、そのための手法を見つけるまでは、脳はしっかり記憶したままだからこれまたしんどい訳だ。

「過去を追うな。未来を願うな。 過去は過ぎ去ったものであり、 未来はまだ到(いた)っていない。 今なすべきことを努力してなせ」 (ブッダのことば)

キサーゴータミーと釈尊の教え

釈尊が、我が子を亡くし半狂乱となっていたキサーゴータミーという女性に対して、「死者を出したことの無い家からカラシの種をもらってきたら、その子が生き返る薬を作ってあげよう」と言う場面がある。

キサーゴータミーは家々を回ったが、どの家にも生老病死というものがあることを知って、生きとし生けるものは必ず死ぬんだと覚り、我に返り釈迦の弟子となった。

「死」は” 二人称”

死んだ本人は自分が死んだことなどわからない。死んだことで影響があるのは残された周りの人や動物たちだ。これを二人称の死と養老先生は名付けている。

生老病死は生きとし生けるもの全てにあるが、その苦痛から脱却するためには、”脳”の記憶を書き替えること”だと養老先生は言う。

勝手なことをする脳を欺く

このブログのトップに、巨匠たちに学ぶとして固定ページを置いてあるが、そのはじめに、「脳が織りなす彷徨いから抜け出すヒントがここにある!」と書いた。

放っておくと勝手なことを考え出す脳を”いかにあざむく”かが、人間として心地よく生きる方途だと養老先生の唯脳論から学んで来たが、そのことを2500年前に釈尊は最新科学を用いずに瞑想だけで覚り、そのためには人はどう生きるべきかを説いている。

「諸法非我」(自分を含め全てが自分のものではないと覚れば孤独は楽しい-ブッダの言葉)

「孤独」の反対は「執着」つまり、ペットロスも「また飼えばいい」と養老先生が言うのは、家族であるペットを失った悲しみにいつまでも縛られる執着心から日常の生活が疎かになれば何にもならないからだという指摘だ。

生きとし生けるもの、形のあるものは必ず滅びるわけで、くよくよいつまでも拘る執着心でいることは過去を引きずることになる。

釈尊は、「過去を追うことなかれ、未来はまだ来ていない、今を一所懸命に生きろ」と説いている。

ペットロスは辛いけれどいつまでも過去に囚われる心(脳)の彷徨いからは何も生まれないので、今を生きるしかないのだということだろう。

しかし、今日まで人間は脳をあざむくどころか、逆に脳にどんどんあざむかれ本来の人としての生き方を失っているのではないかとし、養老先生はこれを「脳化社会」と名付けている。

【参考】ネコの寿命が延びるAIM創薬 養老孟司と免疫学者・宮崎 徹が語る老いと病