⑪ 同じ「イコール(=)」は平等ではなく彷徨い

ここまでの拙稿をおさらいすると、2500年前に「知」の爆発が起こり世界各地に釈尊、ソクラテス、孔子など思想哲学者が登場した。

それはその少し前に人類は貨幣を発明したことで、それまでの物々交換から貨幣経済へと変わったことが金でモノを言う時代、つまり現代社会の構図となんら変わらない世の中もはじまったからだ。

貨幣の発明は、動物にはない人間の意識だけが持つ「同じ」つまり「イコール(=)」という機能を獲得した産物であり、お金による「交換」を可能にしたほか、言葉、民主主義なども生み出したとされる。

しかし、この貨幣誕生がその後の人間の生き方を大きく変えることにもなり、生きる方途を失った人々の求めに呼応するかの様に各地に人の道を説く哲人たちが登場した。

同じ「イコール(=)」は交換を生んだ

貨幣経済が進展すると金があるところに人が集まり、交通便利なところに人々は住み着くので都市が現れ、都市を中心として新しい文明が展開され今日に至る。

集落も、この「同じ」つまり「イコール(=)」という意識機能があることで、人々は集まって暮らして来たことになる。

拙稿「3.貨幣経済がはじまる-ネコに小判」で養老孟司先生の解説を紹介したが、動物たちも人間と同じように意識を持っているが、この「同じ」という意識はなく、全てが別々のものとして認識しているらしい。

だから、動物には交換という意識が無いので、「ネコに小判」だと昔の人は理解していた。

つまり、りんごも梨も「くだもの」として括って認識できるのが人間で、動物は同じものとは認識していないという。

このことについて、養老孟司先生は、

「この『交換』が理解できると、次に何ができるか。交換にさらにイコールを重ねることが可能になる。これを等価交換という。そのための道具がお金である。お金を使うと、あらゆる商品がお金を介して交換可能となる。あなたの労働が給与やアルバイト代になり、それがお昼のカレーになったり、中古のパソコンになったりする。これって、考えようによっては、メチャメチャだと思いませんか。なぜ労働がパソコンに変化するのだ。動物はこれが理解できない。『金がすべて』だという人が時にいるが、それは『すべてのものは交換可能だ』といっているのである。」(養老孟司著『遺言。ネコはなぜ小判の価値がわからないのか』p54)

人間は相手の立場に立つことができるのか

動物の社会とヒトの社会は明らかに違う。「同じ」つまり、イコール(=)の理解が、人間だけがモノを同じと括って見られるので、それまでの物々交換をさらに発展させて貨幣による等価交換を生み出し、そのことで経済活動は活発化させて来た。

この「同じ」の原理から言えば、本来、人間は平等であり相手の立場にたってものごとを考えることが出来るということになる。

しかし、現実には金がモノを言う世の中を創り出し貧富の差も生まれた。

「同じ」という意識は人間だけが持つ機能であるが、あくまでも自分から見ての「同じ」であって、相手も同じだと認識しているかは別問題になるが相手も自分と同じだろうと見てしまうのもまた人間の意識であって、そこに人間社会特有の様々な問題を生じさせている。

「同じ」は自分にとってのイコール(=)

養老孟司先生は、

「心理学者が『心を読みたがる』のはよくわかるが、『読んでいるのは自分だ』というチェックは常に必要であろう」 (養老孟司著『遺言。ネコはなぜ小判の価値がわからないのか』p59)と述べている。

だから、「同じ」はイコール(=)で、本来「平等」であるはずだが決してそうではない。

あくまでも、「自分にとっての同じ」であって相手も同じとは限らず不満を感じているかもしれない。そうなるとどうなるかと言えば、例えば富豪が自分はこのくらいの生活レベルが望ましいと思っている場合に、そうでもない人を見ると「なんで同じではないのだ?」と見てしまう。中には蔑んで見ることもあるだろう。逆もまたしかりだ。

地域も同じで便利な都会に住む人にとって、田舎は不便でそんなところに住む人より自分たちは恵まれているという意識よりも優れていると見てしまうかもしれない。

肌の色もそうだ。自分と違う肌の色の人に違和感を覚え差別をするのも、この「同じ」という意識が生み出していることになる。

つまり、貨幣の発明とともに金のある所に人が集まったことで、これまでとは違い様々な人たちが共同で暮らし、そこでは金にモノを言わせた新たな差別も生まれ、本来の人としての道(平等)に迷う中で、インドでは釈尊が登場し、人は本来「同じ」イコール(=)という意識を持っているのだから平等であるべきだと説いたのだと理解する。

だから、釈尊はこの「同じ」=「平等」をたもつもの(意識)が必要だと教えたのではないだろうか。

拙稿「6.慈悲の理想とは抜苦与楽 人々の身になって考える」で、中村元先生の解説を紹介したが再度引用する。

「これは人々の身になって考える。つまり別の人の身になって、ものを受け取り、感じ、考える。そうすると、人々に対して酷いことはできなくなる。人々に対して優しい思いやりを持つことになる。

これが新しく釈尊によって明らかにされた『人間の理(ことわり)』である。その『人間の理』というのは、あるいは『道理』と言ってもいいんですが、インドの言葉では、『ダルマ』と言います。『ダルマ』というのは、『たもつもの』という意味なんです。

つまり人を人として、たもつ徳性。もし人が人の道に反したこと、残酷なことを行ったとすると、『あれは人でなしだ』と世間でも言うように、顔だけは人間みたいでも道に外れたことをすること。」

※「ダルマは『法』と漢訳された。」

釈尊は、人間は「同じ」つまり「イコール(=)」を認識できるが、こちら側が考えていることがそのまま相手も同じとは言えないから、相手の身になって考え、平等にモノを見るべきだと教えたのだと考える。

特に、貨幣経済の進展とともに、金がモノを言う世の中では、本来の「人間の理」である「平等」を忘れ、自分にとって都合の良い「同じ」で相手や全てを見てしまうので我々の意識は彷徨うことになった。

釈尊は「人間の理」を思い出し(真の自己に目覚め)なさいと、人々にそのための心根として「慈悲(いつくしみ)」について、こと細かく教えたのだと考える。

この様に、人間だけが持つ「同じ」という意識は使い方によって、我々の生活を便利にもした反面、同じでないものを差別したり排除する行動に向かうことも理解したい。

5歳に起こる「交換」 失敗すると自己中の大人になる

【養老】「私たちが他人を理解できるのは、せいぜい、人の立場に立ってみることではないでしょうか。人の立場に立つということ、人を理解するということ、は自分自身を理解してなければ出来ません。人は動物と違って他人の立場に立つことが出来ます。そこから出てくるのが、おそらくは皆が『平等』であるという民主主義の考えでしょう。

人は皆、違いがあります。大きい人、小さい人、丈夫な人、弱い人、様々です。感覚からとらえる限り平等であるわけがありません。しかし、人間はそれぞれの立場を交換することを出来るということが、人間の社会を基礎づけています。

このように、人間は経済活動をし民主主義の考えをつくりだしました。人間は基本的に意識を持ち、「同じ」という能力を持ったものであるということに収斂していきます。」(七十七ビジネス振興財団「設立20周年記念講演会」2018)

みんな一緒の日本人

みんな一緒信仰

今回はこれまでのまとめの意味も含めて脳機能の意識が「同じ」と理解することで、人間は様々彷徨うことを書いてみたが、この「同じ」の見本のような人種が日本人ではないだろうか。

多民族国家ではない日本国は「みんな一緒の日本人」と揶揄されることが多い。

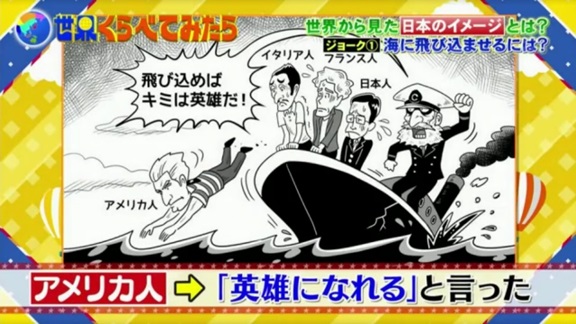

このみんな一緒の日本人を皮肉ったジョークに「沈没船の乗客」というのがいくつかあるが、その中のひとつを挙げてみることにしたい。

沈没船の日本人

沈没しそうな船からゴムボートに乗り移ろうと乗客が殺到するが、全員乗れる数のボートはない。

それで、船長はイギリス人男性に

「あなたは紳士だ」というと、そのイギリス人はボートに乗り移るのを止めた。

次に、船長はアメリカ人男性に

「あなたは英雄だ」というと、アメリカ人も「わかりました」と乗らなかった。

それでも乗ろうとしている日本人を見つけた船長は、その日本人にひとこと言った。

「みんな乗ってませんよ」と。するとその日本人は慌てて乗るのを止めた。

とても、的を射たブラックジョークだと思う。

YAMAP MAGAZINEインタビューの養老孟司さんに聞く、自然に学ぶ「一生懸命でなくていい生き方」|シン風土論・後編にこんな記事がある。

養老「そういえば、政府関係の人に『医者が個人で勝手なことをして』と言われたと中村哲さんが話していました。日本的な発想だとそうなっちゃうんですよ。大勢で団子になってやらないと、正当と認められない。それは、この国のある種の欠点なんだよね」

また、n’estate officialのインタビューに、

養老「あまり知られていない統計がありましてね。可住地当たりの人口密度は鳥取、島根あたりで、ちょうどヨーロッパの平均と同じくらいと言われているんです。つまり、日本はあまり住めるところがない。これを僕は昔から『日本は混んだ銭湯だ』と言っています(笑)。身動きすると他人に迷惑だから、じっとしてろ、と言われる。

『忖度』という言葉だって、そのひとつ。(山と海に囲まれて、限られた土地にしか住むことができずに)狭いところに暮らしてきた日本人ならではの知恵なんだけれど、それが人を窮屈にしているんですよね。そのことを日本人は自覚していない。だから、しんどくなるんです。人が多すぎる。せめて、田舎に行くことですよ。」

これも金のある都市部に田舎を捨てて人が集まった典型だろう。

特に、日本は国土面積のほとんどが森林で平地が少ないからそこに集まって暮らして来た中で、みんな同じことをしないと他人に迷惑をかけてしまう、という暗黙の慣習も作られたのだろうと考える。

それが長い年月の中で「みんな一緒」が当たり前の様に意識に摺りこまれたのではないだろうか。

この「みんな一緒」がスポーツの団体戦の様にプラスの方向へ向かうのであれば良いが、いつしか周りの見よう見まねをすれば良いとなれば思考停止になってしまう。

あの大戦も、「一億玉砕」などと軍部が叫ぶことに疑問にも思わず従ってきたのが日本人ではないだろうか。