⑥ 人間はどう生きるべきか

拙稿、仏教誕生-変化に対応した新思想で、釈尊はこれからの世の中には『慈悲』が必要だと説いたと書いたが、慈悲のあるべき姿(理想)をどの様に説いたのかを中村先生の講義で確認したい。

仏教で説く『慈悲』とは-人々の身になって考える-

拙稿、「貨幣経済がはじまる-ネコに小判」で、養老孟司先生の人間だけが、「イコール(=)」(同じ)を意識できるので相手の身になって考えられる反面、自分と同じだろうという認識もあるので、自分の認識と違うものを差別する意識も生まれたと書いた。

この人間だけが持つ、「イコール(=)」(同じ)を意識できることで、相手も自分と同じだろうという認識から、違えば差別する意識に対して釈尊は「慈悲」が必要だと説いたとされる。

ダルマ

この稿では、具体的に釈尊は温かな思いやりであるとか、その慈悲ということについてどの様に説いたのか、中村元先生が、「NHKこころの時代/ブッダの人と思想:われ一切世間に違わず」で次の様に講義されているので確認したい。

【中村】「これは人々の身になって考える。つまり別の人の身になって、ものを受け取り、感じ、考える。

そうすると、人々に対して酷いことはできなくなる。人々に対して優しい思いやりを持つことになる。

これが新しく釈尊によって明らかにされた『人間の理(ことわり)』である。その『人間の理』というのは、あるいは『道理』と言ってもいいんですが、インドの言葉では、『ダルマ』と言います。

『ダルマ』というのは、『たもつもの』という意味なんです。

つまり人を人としてたもつ徳性。もし人が人の道に反したこと、残酷なことを行ったとすると、『あれは人でなしだ』と世間でも言うように、顔だけは人間みたいでも道に外れたことをすること。

人々を傷付けたり、残酷な扱いをしたりすると、『人でなしだ』と言われる。人としての則(のり)、行いの規範を忘れている人です。

本当の人間としての道筋ということは、人間を人間としてたもつもの。それが『ダルマ』です。

さらにこれを広げて言えば人間のいろいろな共同体について、皆たもつものというものが考えられます。」

相手の身になって考えられるのが人間

【養老】「私たちが他人を理解できるのは、せいぜい、人の立場に立ってみることではないでしょうか。人の立場に立つということ、人を理解するということ、は自分自身を理解してなければ出来ません。人は動物と違って他人の立場に立つことが出来ます。そこから出てくるのが、おそらくは皆が『平等』であるという民主主義の考えでしょう。

人は皆、違いがあります。大きい人、小さい人、丈夫な人、弱い人、様々です。感覚からとらえる限り平等であるわけがありません。しかし、人間はそれぞれの立場を交換することを出来るということが、人間の社会を基礎づけています。

このように、人間は経済活動をし民主主義の考えをつくりだしました。人間は基本的に意識を持ち、「同じ」という能力を持ったものであるということに収斂していきます。」(七十七ビジネス振興財団「設立20周年記念講演会」2018)

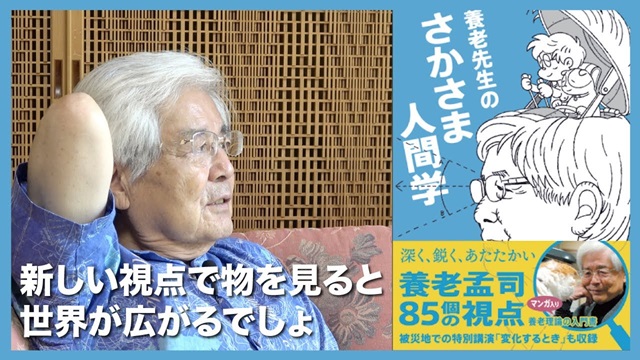

さかさまに物事を捉える/養老孟司

ここで言う、「人々の身になって考える」というのは、一見きれいごとの訓示に思えるが、養老孟司先生は、YouTube動画「【公式】養老孟司 『さかさま人間学の話』① 〜さかさまに物事を捉えれば「なぜ?」の本質が見えてくる〜」の中で、逆さまにものごとを見るとは相手との会話の中で、本当はこう思っているんだろうな、と考えればものごとの本質が見えてくると説明しており、それを視聴し、釈尊が説いた「慈悲」の心を持った人間は「人々の身になって考える」ことの意味を理解できた。

人間関係と言っても様々な関係があるのではと思ったが、このことについても中村先生は

「親と子の関係にも道がある。教師と弟子にもある。さらに経済関係で見ても雇主と使用人との間にそれぞれ道がある。」と講義されている。

つまり、他人に対する道であって、それに外れたことをしてはいかん、ということで、その基本的な原則は、『慈悲』つまり人々に対する温かい思いやりであるということだと講義されている。

日常生活では自分を取り巻く多種多様な人間関係が発生するわけで、その基本は慈悲であると学んだが、現実的には、どうしても「親の子供に対して、教師の弟子に対して、職場だと上司の部下に対しての人間関係は上下関係になりがちであり、ここに慈悲の心を持ち込めばどれだけ素晴らしい関係が築けるかとは思うが、現実問題として、この「相手の身になって考える、やさしい思いやりを持つ」はとても難しいことで、誰人も特に余裕がなくなるほど、自分中心的な考えに固執してしまい思い通りに行かなければ、相手の言動に批判的、命令口調になるのが人間の本性みたいなものだと思う。

ましてや、殺伐とした現代社会において、この慈悲の心が大切だとわかっていても忘れてしまい、周りと同じ言動をする方が楽なのでそちらに走っているのが現実ではないだろうか・・・と考えてしまったのだが、もしかしたら、それは今までの私自身の経験からの感想であって、中にはこの慈悲の理想通り普通に暮らしている方も多くいるのかも知れないと思うようになった。

その方たちにすれば、釈尊の説く慈悲の行いは特段考えることなく身に着けて行われているものと思われる。

(関連記事:30.5歳で起こる「立場の交換」)

慈悲の理想―抜苦与楽―

ここからは、中村元先生の「原始仏典を読む」から学んでいきたい。

「『慈』と『悲』はどう違うかということが、古来いろいろ仏教で論議されております。

(中略)

たとえば『慈』のほうは苦しみを抜く、即ち抜苦であり、『悲』のほうは楽しみを与える、即ち与楽であると解釈することもなされております。

こういう解釈はシナの天台宗に採り入れられまして、それが日蓮上人に受け継がれ、『慈』は父の愛、『悲』は母の愛にたとえられるというようなことを言っております。

たとえばこういうことを言います。病気の時にお灸をすえれば治るということがわかっていても、母親は子供に苦痛を与えることをどうもいやがって、お灸をすえようとしない。

しかし父のほうはたとえ一時的には子供に苦痛を与えることになっても、結局、病を治すものであるということを知って、無理にでも灸の治療を行なう。

そういうところに、父の愛と母の愛の違いがある。細かに申し上げますと、まだ解釈はいろいろなされておりますけれども、その基く根本の気持は慈にしても、悲にしても違いはない。

どちらも他人を思いやる気持であります。そこから仏教の実践哲学が展開されてくる。

その根本のものであるがゆえに、こういう解釈も成り立っているわけです。」

(原始仏典を読むp279-280/中村元著)

この部分を読んで、いわゆる「抜苦与楽」とは「慈悲」のことであると理解が深まった。

余談だが、この「灸を据える」は転じて、日本では、「きつく懲らしめ、戒めること」を意味する表現にも使われてきたが、平成以降の人たちはその言葉すら知らないかも知れない。

【原始仏典】

仏教は長い歴史をもっていますが、そのうちでも比較的古い時代の仏教をかりに 「原始仏教」と名づけ、その時代の思想や生活を伝える典籍を「原始仏典」と呼ぶこ とにしましょう。

(原始仏典を読む P3/中村元著)