㊳あともどり出来ない

前稿に続き、養老孟司先生の死の壁「終章-死と人事異動」の続きを書きたい。

老醜〔ボケ〕についての養老先生の見解

老醜とは何か

【養老】「『ボケてまで長生きしたくない』ということを言う方がいます。老醜を晒したくない、というタイプの人です。私はそういう考え方をしないので、本当のところ、その気持ちがよくわからない。

しかし推察するに、おそらくそういう人は、自分が変わるということがはなからわかっていないのではないかという気がします。

ただ今現在の自分というものをはっきりと固定していて、それが生まれた時から今まで殆ど変わっていないのだと、頭から思い込んでいる人なのではないでしょうか。

ボケて変わるのが怖い、みっともない。そういう人は、『じゃあ、あんたは今はボケてないのかね』と言われたらどう答えるのでしょうか。」(死の壁 p169-172)

日々、違う自分に変わっている

これは、「私は私、どれだけ時間がたっても一貫して「同じ」私と思っているのではないか?」と養老先生は指摘しているわけだ。

現代医学では、我々の身体の細胞は瞬間に入れ替わっており、7年経ったら分子は全部入れ替わるとされる。

同じ細胞をつくっている分子が全部入れ替わるのだから、皆さんの年齢を7で割ってみると何回入れ替わったかわかる。

7年に1回、部品を全部取り換えた車と同じだと養老先生は解説し、著書や各地の講演で事あるごとに「方丈記」の作者、鴨長明の言葉を引用し語っている。

鴨長明の言葉

【養老】「『ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず』。そこまではいい。そのあと何と言っているか。『世の中にある人とすみかと、またかくのごとし』。人も町も鴨川と同じ。あっという間に変わる鴨川の水と人間が同じだと言っています。物質とか知らないのに言っている。わかる人はわかっていたんだなと思います。」

だから、昨日の自分と今日はどこか違っているはずで、7年もすれば別人になるのだが、そう感じないのは、我々の脳(意識)が同じ人(個体)だと認識する様に調整しているからだとされる。

その証拠に、腎臓など臓器提供された方は、その臓器が自分のものではないとは思わないことを考えればわかりやすい。

釈尊の最期

人は死ぬものだ

「釈尊の死が近づき、悲しむ阿難(弟子)に対して釈尊は『阿難よ、悲しむな。私は既に、 生まれ、つくられたものは破滅するものであると説いたではないか』と語りました。自らの死に関しては、『人は死ぬものだ』と語っています。」(植木雅俊監修/NHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」p83)

また、NHKこころの時代(ブッダの人と思想/自らを灯とせよ)で、釈尊が死期を覚った言葉を中村元先生が解説されている。

「アーナンダよ。わたしはもう老い朽ち、齢(よわい)をかさね老衰し、人生の旅路を通り過ぎ、老齢に達した。わが齢は八十となった。たとえば古ぼけた車が革紐の助けによってやっと動いていくように、おそらくわたしの身体も革紐の助けによってもっているのだ。」

釈尊も生身の人間らしい逝き方

釈尊の死因は旅の途中で出されたキノコ料理による食中毒だったと言われる。

腹を下して亡くなった普通の人間だと言うことで、決して神秘でも霊験でも奇跡でもない。

「何も神格化されていない生身の人間らしい逝き方がここにあります。」(植木雅俊監修のNHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」p160)

死期を覚った釈尊だが、インドの猛暑の中でも最後まで旅を続け、途中で目にした風景に感嘆し詩を読んだとされる。

「世界は美しいもので人間のいのちは甘美なものだ」

「アーナンダよ。ヴェーサーリーは楽しい。ウデーナ霊樹の地は楽しい。ゴータマカ霊樹の地は楽しい。七つのマンゴーの霊樹の地は楽しい。バフプッタの霊樹の地は楽しい。サーランダダ霊樹の地は楽しい。チャーパーラ霊樹の地は楽しい」「世界は美しいもので、人間の生命(いのち)は、甘美なものだ」

中村元先生は解説で、「西洋人がペットに名前を付けて愛しているのと同じく、インド人は一つひとつに名前を付けた樹木、植物を愛している。そこを何度も通り目にしたであろうその樹木に、釈尊は、一つひとつを、ああ、懐かしい(美しき思い出だ)なと思って眺めて、そして別れを告げられるんですね。それを「madhura(甘美)」と呼んでおるんですがね。それを見ていると楽しいと言うんですね。心が悦ばしくなると言うんです。」(NHKこころの時代(ブッダの人と思想 自らを灯とせよ)

人間ブッダ

また、中村先生は釈尊のこの言葉に注文をつけている。

【中村】「釈尊のこの感嘆の言葉は、宗教に出てくる世捨て人の感じとはまたちょっと違いますね。

そうすると、これは窮屈な教義学者に言わせますと、『なんだ。忌野際になって世を惜しむなんていうのは悟っておられん』なんていう人がいるかも知れませんけどね。釈尊の言葉としてこう言われているというのは、深い意味があって、これからの方が味わって頂きたいと思う、そういう句でございます。」と解説している。

誰人も必ず死ぬわけで、死に方は病気や事故、老衰、戦争その他様々だろうが、その前に「世界は美しいもので、人間の生命(いのち)は、甘美なものだ」と感じて生涯を閉じられることのなんと素晴らしいことか。

ましてや、「死」はいつ訪れるかわからないのだから、まだ先のことだと安心していると大変なことなる。

気が付いた時から、「世界は美しいもので、人間の生命(いのち)は、甘美なものだ」と感じられる生き方をしなければならないと痛感する一節になった。

※ブッダとは覚った人のことで、神格化された特別な存在ではなく誰もがなれると植木雅俊先生は解説している。

日蓮も旅の途上に最期を迎える

日蓮も釈尊も腹を下して亡くなった

不屈の魂で人生を生き抜いた日蓮にも、やがて最期がやってくる。佐渡流罪を赦されて身延へ入山してから九年。六十一歳の時に釈尊と同じく腹を下して亡くなっている。

ひどい下痢(くだりばら)の症状が出ていたようなので、胃腸の病気だったのであろう。その十ヵ月前に信徒の上野尼へ送った手紙の中に、こう記されている。

『〔身延へやって来てから〕八年の間にやせ病といい、年齢といい、年々に体も弱まり、心も老い耄れているうちに、今年は春からこの病〔下痢〕が起こって、秋が過ぎ、冬に至るまで、日々に衰え、夜々にひどくなっておりましたが、この十日余りは既にほとんど食事もとどまっている上に、雪は降り積もって、寒さにせめられておりました。体が冷えることは石のようであり、胸の冷たさは氷のようでありました。(上野殿母尼御前御返事)』

人間 日蓮

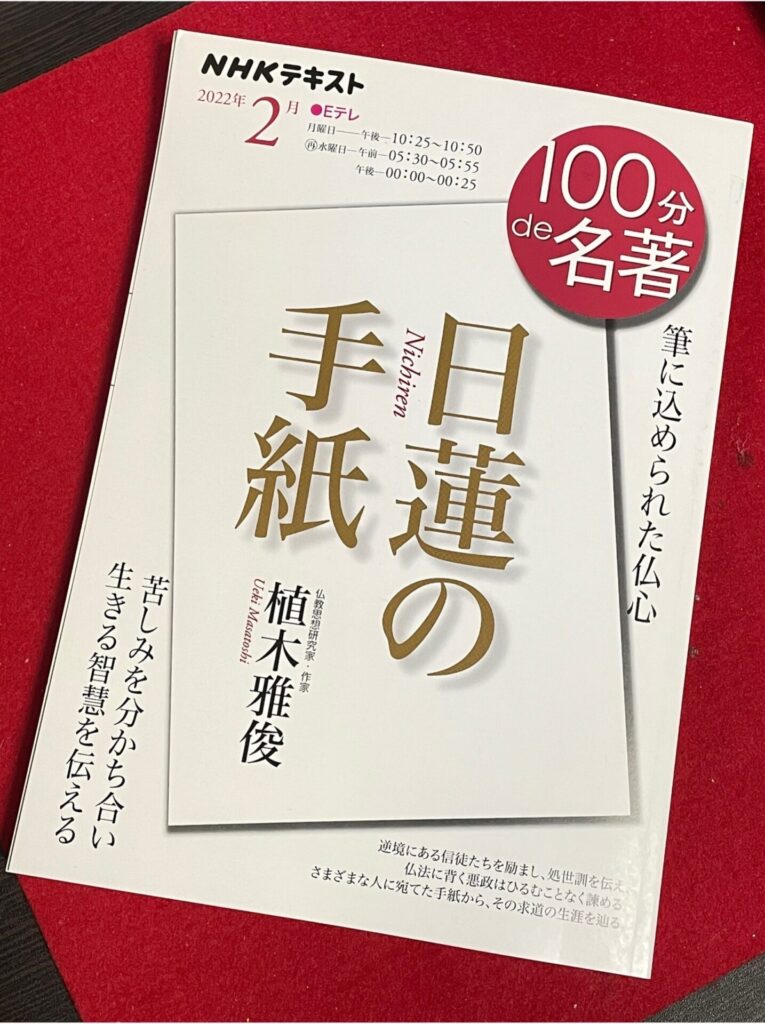

植木雅俊先生は、NHKテキスト「100分で名著 日蓮の手紙」(p98-102)の中で、次の様に解説されている。

【植木】「年々やせ衰え、体力もなくなってきたところへ、ひどい下痢が起こっていると言っています。体の冷えも深刻で、つらそうです。

それも無理はありません。何しろ日蓮は若いときから迫害の連続で、命にかかわる怪我をし、二度も流刑に遭い、佐渡では死体捨て場のような場所で極寒を耐え忍んだこともあるのです。

世の中には貴族のごとく裕福な宗教者もいますが、日蓮は贅沢とはまるで無縁で、最後まで質素な草庵暮らしでした。体も悪くなるでしょう。」(同p99)

池上邸(大田区池上)で最期を迎える

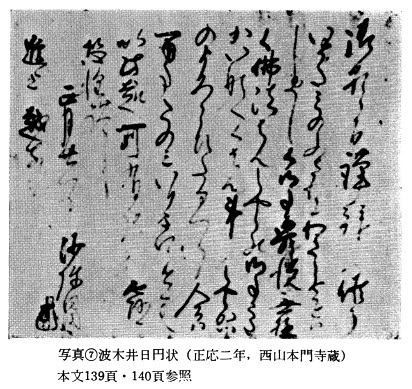

最後は途中で立ち寄った池上邸(現在の大田区池上本門寺)で亡くなるが、最後の手紙は身延の生活を支えてくれた波木井実長に充てた礼状が残っている。

すでに筆を執る力もなく、弟子の代筆で花押すら書き入れることができないことを詫びているが、文面はしっかりしている。【花押とは図案化された署名(サイン)】

最後の手紙にもユーモアが

【植木】「『思わぬこともあるだろう』『墓は身延の沢にしてほしい』と言っていますので、覚悟はあったのでしょう。けれども、悲壮感が漂うわけでもなく、仰々しくもなく、むしろ淡々としています。

『日本国でいささか取り扱いに困っている身』などと言うあたりは、日蓮らしいユーモアも漂います。ほんのりと明るい感じすらあります。

それは、生と死はひとつながりだからでしょうか。霊山浄土で会える人々がたくさんいるからでしょうか。

『法華経』そのものの人生を生きた日蓮にとっては、生死をまたぐ瞬間も、また喜びであったのではないでしょうか。」(同p102)

※霊山浄土「極楽浄土のように死後の別世界ではなく、われわれが生きているいま、この娑婆世界で体現できる世界です。」(同p91)

死ぬ間際まで「立正安国論」を講義

日蓮は死ぬ間際まで、池上邸の柱にもたれかかりながら弟子たちに国民の幸せのために正しい教えを広げることが国の安穏につながるという国家諌暁の書「立正安国論」の講義をしたと伝わる。

ご存じない方もいると思うので、「立正安国論」について簡単に説明をつけておくと、当時は自然災害や飢饉、疫病がまん延しており、道端には死体がゴロゴロ転がっていたようだ。

日蓮は、その原因が正しい思想に基づいた政治を行ってないことが元凶だとして、執権北条時頼に「立正安国論」を送り国家諫暁をした。

そして、災害や飢饉、疫病に直面して小手先だけの施策では現実に嘆き苦しむ人民は救えない。

国主は平和を第一とする正義を現実社会に貫き、具体的な政策を実行し困窮している人に手を差し伸べよと主張した。

何かいまの日本社会の様相そのものに感じるのは私だけだろうか。日蓮や立正安国論については、今後の中で取り上げる予定である。

日蓮は身延からの途上で世話になった村人たちへのお礼を伝言し、また長旅に自分を運んだ小型の馬のことも心配されたと伝わる。

最後まで、”人間日蓮”のあたたかさを感じるエピソードではないだろうか。