㊵ 今だけ、カネだけ、自分だけの現代人

「高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいい」(成田悠輔)

こんな過激な主張の発言者は、経済学者で米イェール大学助教授の成田悠輔氏(38)。

東大時代、きわめて優秀な卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞したとされ、最近は個性的なメガネをトレードマークにバラエティ番組にも引っ張りだこの人物。

マスコミがもてはやすスター学者だが、冒頭のような主張をABEMAの番組やYouTubeで繰り返し述べ、大騒動になった。

米紙「ニューヨーク・タイムズ」(2023年2月12日付)が一連の発言を「このうえないほど過激」と報じると、所属先のイェール大学は公式HPの成田氏のプロフ欄に「大学の見解を代表するものではない」と、わざわざ注釈を入れているという。

今回の拙ブログ「死とはⅣ」では、「高齢者は集団自決すべき」など、問題発言を繰り返す成田悠輔氏に高齢者たちはどう感じたのか?今回は週刊FLASHのインタビュー記事を引用し知識人たちの声を取り上げた。

問題にする気も起きない-養老孟司氏

過去に対談をセットされたことがある養老先生(85)はインタビューにこう答えている。

【養老】「彼の発言にはいろんな背景があると思いますが、ひとつは、社会は“順送り”だから仕方がないという感覚が消えてしまっているんですね。

今の若い人は、自分たちの世代ばかりが損をしているという感覚になっているんじゃないか。ウザくて邪魔な年寄りが大勢いるせいで、若い人が割を食っていると思っている。でも実際は、世代間で順送りになっているんです。

僕は、定年前にさっさと大学を辞めてしまいました。大学ってのは、若い人が下に溜まっている場所なんです。

『終活』をしている人も、子供に迷惑をかけたくないという思いがあるのでしょう。これも順送りの考え方です。

しかし、今は長い目で世の中を見ることができない人が増えた。今だけ、カネだけ、自分だけしか見えない。

そりゃ、“今”という断面で切ったら、不公平はいっぱいありますよ。しかし、長い目で見ると、結局は順送りになっているんだということが、彼にはなかなか想像がつかないのだろうけど。

彼の発言については、問題にする気も起きません。放っておけばいいと思います。でも、世の中は順送りなんだという、このことだけは強調したいですね」

心理的な成長に失敗した人-加藤諦三氏(85)早稲田大学名誉教授

【加藤】「こういう発言をするのは、心理的な成長に失敗した人です。現実の社会には、複雑な要素が絡んでいますが、彼のように、過激で極端な見方をする人は、その“現実”と接していないんですよ。

彼の主張はあまりに極論ですが、もしかすると経済学的には正しいのかもしれない。しかし、そこには『人類が幸せになっていく』という視点が抜け落ちています。

経済的な成功が、必ずしも人に幸せをもたらすものではないことは、1960年代にデイヴィッド・リースマンが論じています。

人間は本来、成長するに従って、徐々に視点が増えていくわけです。しかし、彼の視点はひとつしかないのです」

自分が高齢者になってから言え!-辻真先氏(90)推理小説家

【辻】「彼はまだ若いから、自分は死ぬはずがないと思っているのでしょうが、心配いりません。誰でも年を取るんですから。どうぞ、ごゆっくり年寄りになってください。

それでも主張が変わらなかったら、そのときは自ら、高齢者問題を解決してください。

私は、テレビ草創期のプロデューサーでした。今はYouTubeも観ますが、皆さん気楽にお話しされているようですね。

それはいいことだと思うのですが、今回に関しては『自分が高齢者になってから言え!』と思いました」

80歳を過ぎた政治家は退場と言えー玉村豊男氏(77)

エッセイスト、農園主、画家玉村豊男氏(77)は以下の様にコメントしている。

【玉村】「彼が『高齢者はリタイアすべきだ』と言いたいのなら、その意見には大賛成です。『日本は、既得権益に結びついた年寄りばかりいるから変化が進まない』というのは、その通りですよ。年を取ったら次の若い世代に交代しなきゃいけないと、僕も思っています。

ただ、『切腹』なんて言えば、外国人は驚くでしょうね。そのくらい強い言葉を使わないと世間に伝わらないと思ったのかもしれないし、物議を醸すのも彼なりの計算だったのかもしれません。

でも『一斉退場』くらいにしておけばよかった。『80歳を過ぎた政治家は退場』と言えば、もっと賛同する人がいたと思いますね。」

日本の歴史を知らず、想像力の欠如だ-足立正生氏(83)映画監督。

元日本赤軍メンバーで映画監督の足立正生氏(83)は、手厳しい。

【足立】「耳目を集めたくて言ってるだけなんだろうけど、それなら、なぜ若い世代に向けて発言しないのか。年寄りに何かを求めるんじゃなくて、若者に「集団蜂起せよ」って呼びかければいいんだ。

俺の世代が「集団自決」と聞いて思い起こすのは、沖縄戦であり、バンザイクリフだよ。この言葉にはそういう意味がある。この男は日本の歴史を知らないのか。あるいは想像力が欠如しているのか」

正直、興味もない-哲学者で文学者の柄谷行人氏(81)

【柄谷】「発言は知っていますが、事情がよくわからないんです。正直、興味もない。だから無責任なコメントはしません」

ちなみに、成田氏が中高生時代に柄谷氏が主宰する社会運動グループに参加していたことがあるようだ。

このインタビューを掲載した週刊FLASHは、「以上の6人に比べれば“ヒヨッコ”同然の成田氏だが、老害化する前に表舞台から消えたりして。」と記事をまとめている。

子供叱るな来た道じゃ、 年寄り笑うな行く道じゃ

ネット上でも、高齢者を一括りにして、”老害””老害”と声高に叫んでいる人が多い。”今だけカネだけ自分だけ”が良ければ的な考えしかないからだろう。

自分もやがて高齢者になるのだが、そのことに実は気が付いてないのかも知れない。全てが循環して成り立っているのだが、自分は死なないと思っており今の自分が今後も続くと勘違いしているのだろう。

そもそも、どういうところが老害なのか?と整理しないで一括りで老害と決めつければ当の高齢者たちには気の毒な話ではないのか?

未だ80歳過ぎても権力を振りかざしている政治家も多くおりそれは確かに老害だろう。

また、ブレーキとアクセルの踏み違いをした交通事故も相変わらず続いている。電車やバスの中、人の集まるところで急に怒鳴り出す高齢者がいる。病院でも医療従事者に迷惑をかけている高齢者も多いのは確かだ。

しかし、その人たちといつまでも権力を振りかざしている高齢者は別なのだが一括りに老害とされ排除する若者や現役世代の意識の方が気になるが、これが今の病んでいる日本社会の現状なのだろう。

人間が動物と唯一違うのは、ものごとを同じと認識することだけだと言われる。だから、等価交換に気が付き貨幣を誕生させた。

しかし、この「同じ」という意識機能は、反面に自分と同じと見てしまうので自分を基準に違うものに違和感を感じ、挙句の果てに差別し排除する言動に向かうことも起こった。

だから、貨幣が誕生し金がモノを言う世の中になり何が本当の人間としての生き方かわからなくなった混迷の世の中に釈尊、ソクラテス、孔子などが登場し、人の道(道徳)を説いた。

その根底にあるのは、慈悲(慈しみ、哀れみ)、つまり相手の身になって考えることだ。この相手の身になって考える意識(交換)は拙稿ブログでも書いたが五歳の時に起こるとされ、その時に交換が上手くいかずそのまま成長すると身勝手な大人になってしまうという。

周りには随分といるものだと考えると要因は五歳まで遡ることになる訳だ。

松下幸之助は甘えた現代人を作ったのか

【養老】「昔、松下幸之助さんの財団が日本人留学生向けに奨学金制度を設立したというニュースを見た時、私は『何でそんなことするんだ』と思ってしまったんです。

農家出身の松下さんは金がなくて、苦学して、苦労して、世界的企業の礎を築いてきた。

日本で彼なりの教育をできないんですかね。なぜ若い人に『俺と同じようにやれ』と言えないのか、と憤りを感じました。

この例に限らず、日本では、自分が育ったように子どもを育てないというのが、進歩的な考えだとされてきたのです。」

松下幸之助さんと同じく、自分と同じ様な経験はさせたくないとわが子を他の家庭よりも少しでも良くと何不自由なく育てて来た日本社会。

気が付けば根本である”人としてどう生きるのか”の思想を蔑ろにしたことで、いかに楽して今さえ良ければ的人間を育ててしまったのではないだろうか。

私も勤め人時代に自分が駆け出しの頃の苦い経験は後輩や部下にはさせたくないと接してきたことで、勘違いし付けあがってしまうことも多かったのを覚えている。

便利な世の中になるほど泥臭い生き方は嫌われ、いかに楽をするかの方向に向かってしまった日本社会は情報を得てもそれを深く考え生かすことすらしなくなったので簡単に騙される人が増えた。末恐ろしくさえ感じる。

成田氏の様な人物が多くなったのも面と向かっては言えないからSNSやYouTubeなんかのバーチャルの中で騒いで”いいね”を貰うことに喜びを感じる程度の現代人が増えたからだろう。

生身の人間を扱えない現代人

私の勤め人時代も若かりし頃の高齢者は今となんら変わってないどころか、もっと大変だった様な記憶がある。

職場でも50代ですらトンデモナイ人がたくさんいたものだ。でも、その人たちの扱いを周りは手慣れていたもので、若い我々はその手法を見様見マネで学んだものだ。

だから、私はいまの年齢になっても高齢者の扱いに苦労することはない。

都市化が進んだ日本社会のいま、人工物とバーチャルの便利な世の中で暮らしていると言動に予測がつかない老人や子供の扱いが出来ないから挙句は邪魔に感じて排除に働くと養老先生は指摘する。

これは、ネット社会の特徴だろう。自分には不要な情報は読まないかゴミ箱に捨てるの同じだ。

“チャラ”に見る身勝手な現代人意識

いまネットで「奨学金をチャラにしろ」と叫んでる若者がいる。私は違和感というよりも不快感すら覚える。

まず、「チャラ」だが、元々は「デタラメ、出任せ、いい加減な取引・態度・発言、すぐにバレる嘘」の 意味で、それが転じて、契約・貸借関係などの取引が「チャラ(いい加減なもの)」であると判明した場合に、その取引をご破算(帳消)にすることとして今は使われている。

この若者が自分に都合良く存在自体を無くしてしまう意味として使っていることに呆れるばかりだ。

正当に借りたものは返しなさい。返せないなら借りるんじゃいバカ者!と言いたい。世の中に経済的な理由から進学を諦めた若者がどれほどいるかわかってないんだこのチャラ若くんは。

これも都市化から生まれた自分が嫌なモノは無かったことにしたい意識しか働かない現代人の病だろう。

人格者は執着しない-権力者たちへ贈る言葉

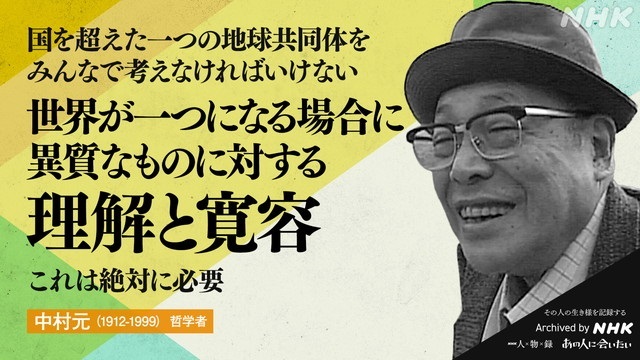

最期に、中村元先生のNHK心の時代「ブッダの人と思想/善き友とともに」の中での言葉をご紹介したい。

【中村】「私は、学究ですから、つい身近なことからご紹介致しますが、東京大学にインド学・仏教学の礎を作られました高楠順次郎(1866-1945)博士なんかは、辞められた後から元へ来ないんですね。そしてお弟子さんたちにパッと何年か後に会うと、「あ、東大はまだ本郷にあるかね」とおっしゃった。その話を伝え聞いた人が、「あ、ご立派ですね」と言われました。私、直に教えて頂きました宇井伯壽(インド哲学者・仏教学者:1882-1963)先生なんかも、辞められた後は来られなかったし、口出しをされなかったですね。それはそのいくら功績のある人でも、やはりもっと高いものを目指していらっしゃるから、わずかな執着はないということです。やはり西洋でもやはり重んじられている徳だと思います。