⑤ 相手の気質に応じた対機説法

そもそも釈尊は何を覚ったのかについて中村先生は、NHKこころの時代/ブッダの人と思想:われ一切世間に違わずの中で次の様に講義されている。

「覚りというのは当人自身の事柄でしょう。それを言葉で概念化して伝えるということになると、もういのちが失われてしまうんです。仏教はもともと教義(ドグマ)とかを説くのが主眼ではありません。もしも教えを説く場合には、相手の人に応じて相手の人の求めるところにパッと合うように説くと、だから公式的な教義というものはないわけなんです。」

釈尊は相談に来た相手の気質に合わせて教えを説く対機説法を行ったので、釈尊自身の教義などはないのだという。

そして、教えを聞いた人たちがたくさんいたので、釈尊滅後に集まって釈尊のことばを纏めた原始仏典は膨大な数に上るわけだ。

ちなみに、経典と言われるものは、釈尊滅後の後世の弟子たちによって作られたものなので、論文調もあれば維摩経や法華経の様にドラマ仕立てのものもあるとを知って私は驚いた。

要するに釈尊在世には経典は無いから、もちろん釈尊の葬儀では読経は行なわれていない。

にも拘わらず、直説でもない経典をいつから葬儀で読誦する様になったのか…。

生まれを問うな 行いを問え

釈尊は、相手が従来から奉じている教えがあれば、それをいきなり『ダメだよ』と否定せずに、「あなたは本当の意味を考えてご覧なさい。」と例を引いて諭す話し方をしたとされる。(NHKこころの時代/ブッダの人と思想:われ一切世間に違わず)

しかも、「行いというか行為こそが大切なんだ。実践が大切なんだ」ということを一番強く相手に理解させた。

ちなみに、日蓮は信徒の四条金吾への手紙の中で「釈尊の出世の本懐は人の振舞にて候けるぞ」と短気な性格だった四条金吾を戒めている。

現代でも、言うだけは立派で行動しない連中が様々な分野で目に余るほどおり、聞かせたい言葉だ。

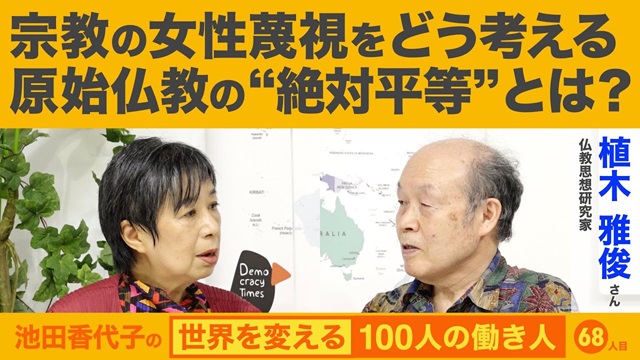

男女の平等を世界で初めて説いた

このように、釈尊は行く先々で様々な境遇の人と出会い、相談に訪れた一人ひとりに耳を傾けその人の心にストンと収まる教えを説いたとされる。

どこかに集めて「仏教とはぁ~!!」と、声高に講義をしていたわけではない。

旅をしながら出会った人たちの苦悩に寄り添うよろず相談的な極めて普通の親切な人柄が想像できる。

その相談者も様々で老若男女全ての悩みに耳を傾け寄り添った。

だから、教えを聞いた人たちの中から次々と弟子にしてくださいと申し出て出家する者や家庭の事情で在家のまま弟子になった男女も多くいるとされる。

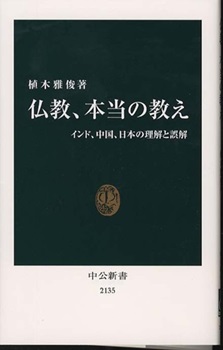

特に、当時はカースト制という身分差別があり、さらに女性蔑視が当たり前であった中で、「釈尊は『女性は汚れたものである』とか、『劣ったものである』とかいう女性蔑視の考えを持っていなかった。」(仏教、本当の教えp22/植木雅俊)

「テーリー・ガーター」(尼僧たちのいのちの賛歌)

膨大な原始仏典の一つに釈尊に直接教えを受けた尼僧たちの言葉でつづられたのが「テーリー・ガーター」(植木雅俊現代語訳/尼僧たちのいのちの賛歌)である。

植木先生は現代語訳するにあたり、

「テーリー・ガーターには、夫や子どもに先立たれた孤独な女性、虐げられてかわいそうな女性たちが、自らの半生を赤裸々につづっている。

そして、ブッダと出会って、その教えを実践して、『私は、ブッダの教えをなし遂げました』『闇の塊は粉砕されました』『私は解脱しました』『私は、安らいでいます』―と喜びの言葉を書き残している。女性たちの潑剌とした姿が目に浮かんでくる。この『テーリー・ガーター』には、尼僧たちのいのちから送り出た喜びの言葉が満ちあふれている。従って、本書のサブタイトルを『尼僧たちのいのちの讃歌』とした。」(はしがきp7-8)と解説されている。

当時差別を受けていた女性たちがどうやってブッダになれたか大変興味が湧き私もさっそく読んだ。

〔真理〕を知った人は、争うことがない

さて、釈尊という人は、いろいろな思想家が出て百家争鳴で騒がしく論争していた時にも、その論争の渦中にはあまり加わらなかったとされるが、このことについて中村先生は、

「ただ論争して相手と言い合うというだけだったら、こっちも不愉快な感じを残すだけで、心の安らぎが得られない。だから無意味な論争には加わらない。

殊に今人間が論議しても解決できないような事柄がありますね。宇宙の彼方にどういうものかとか、あの世はあるのかないのかとか。学問的な事柄として論議するのはいいんですけど、いわゆる形而上学的な確認のしようのないものに、宗教的な迷信とか偏執と結んで、くっついてしまうと、いろいろ困ったことが起きますね。だから論議しても意味のないことは論議しないと。それよりも今ここで我々は生きているのだから生きている人間にとってなすべきことを行い、これを実行せよという、そういう立場でありました。」(NHKこころの時代/ブッダの人と思想:われ一切世間に違わず)

つまり、確認のしようのないものに執着し意味のない議論に明け暮れて、今を無駄にするなということだろう。

「真理は一つであって、第二のものは存在しない。その(真理)を知った人は、争うことがない。かれらはめいめい異なった真理をほめたたえている。それ故に諸々の (道の人)は同一の事を語らないのである。」(文庫本『ブッダのことば』中村元著p884)

中村先生の訳の(ブッダのことば/スッタニパータ)の言葉を読むと心にグサッと突き刺さるもの感がある。

確かに、真理というものは一つであり普遍的なものなのに、我々は、お互いに自己主張を展開し論争し合い、中には相手に対して罵詈雑言を浴びせているものさえいる。

そのことに中村先生は、

「そこでそういうようなことに迷わされてはいけない。本当の真理というものは一つしかない筈だ。その一つに我々が到達することは出来ることもあるが、出来ない場合には相手が違ったことをいうからと言って、すぐに罵り返すということをしないで、何故ああいう違った考えをもつかということを、じっくりとこちらで考えてみて、その違った意見が出るのは何故であるかということを反省する必要があると仏教では最初の時から説いています。」(NHKこころの時代/ブッダの人と思想われ一切世間に違わず)と講義されてます。

これは、現代ではますます必要とされる言葉だと痛感する。特にネット上では、相手が見えないことを良いことに罵詈雑言も甚だしい限りだ。対面だとしても、相手と意見が違うと罵るなど病的な人間も増えていると感じる。

所詮、それらは本当のこと(真理)に気づいてないから、自分が知り得た情報だけで、ああだこうだ言い争いをしてるだけで、まさに嗜好の言い合いをしているに過ぎない。

お互いが歩み寄らなければ、真理に気づくまでは噛み合わず対立するだけなのは当然の原理だ。