㉙ 『理由のあるもの』『意味のあるもの』しか認めない

「これは何の意味があるんだ?」「意味ないじゃん」と職場や組織、学校、友達の間、家庭でも聞かれる言葉だろう。養老先生は、著書や講演で、必ず「都会は意味で満ちている」と言う表現をする。

その反対は、「感覚所与」という。これは、目に光、耳の音といった感覚器に与えられた第一印象のことだ。

都会は意味で満ちている

【養老】「すべてのものに意味がある。都会人が暗黙にそう思うのは当然である。なぜなら周囲に意味のあるものしか置かないからである。(中略)世界は意味で満たされてしまう。それに慣れ切った人たちには、やがて意味のないものの存在を許さない、というやはり暗黙の思いが生じてくる。(中略)

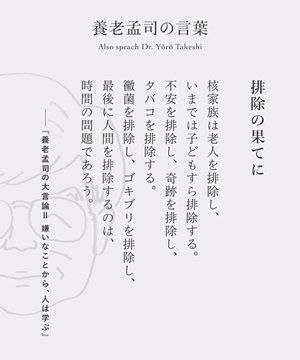

たとえば、「雑草」という言葉がある。雑草とはなにか。そんなものは植えた覚えがない、それを雑草という。植えなかった理由は、意味がないからである。サラダにするわけでもないし、野菜炒めに入れるわけでもない。じゃあ、雑草じゃねーか。それなら引っこ抜こう、と。ホラ、意味のないものの存在を許してないでしょ。意味のあるものだけに取り囲まれていると、いつの間にか、意味のないものの存在が許せなくなってくる。その極端な例が神奈川県相模原市で生じた19人殺害事件であろう(2016年7月に障害者施設で引き起こされた)。障害があって動けない人たちの生存に、どういう意味があるのか、そう犯人は問うた。その裏には、すべてのものには意味がなければならない、という(暗黙の)了解がある。さらにその意味が『自分にわかるはずだ』という、これも暗黙の了解がある。(中略)『私にはそういうものの存在意義はわかりません』。そう思うのが当然なのに、自分がわからないことを、『意味がない』と勝手に決めてしまう。

その結論に問題がある。なぜそうなるかというと、すべてのものに意味があるという、都市と呼ばれる世界を作ってしまい、その中で暮らすようにしたからである。意味のあるものしか経験したことがない。そういってもいい。山に行って、虫でも見ていれば、世界は意味に満ちているなんて誤解をするわけがない。」(養老孟司/遺言。P36-37)

これを読んで確かにそうだと思った。常日頃、「これ何の意味があるんだ」「何のためにあるのか」、「いまこれをやっているのは何のためか」など絶えず意味づけて暮らしているのは確かだ。

起業や組織が効率化と利益優先に走り企業の求める人材ではないと判断した人たちを解雇するのも自分たち経営陣の意味づけの対象にされているからだ。

拙稿「働かないアリがいることを知ってますか」にも書いたが、アリの2割は働いていないという。その働かないアリを取り除けば、また新たに働かないアリが2割発生するという。「これを繰り返せば絶滅する。人間社会も同じだ」と養老先生は警鐘を鳴らされていた。

この「意味づけ」はもちろん一神教の西洋思想なのだが、いまの日本人は当たり前に思い込んで疑問にすら思わないのだ。

わが国でも戦後発生した新興宗教団体では、この「意味」を重視して布教したとされる。

釈尊の弟子の7番目に周利槃特(しゅりはんどく)という覚えの悪い弟子がいた。自分の名前すら忘れてしまうという。釈尊は毎日掃除の仕事をさせ『塵(ちり)を払い、垢を除かん』と唱えよ」と言った。

その通り続けて、周利槃特は覚りを得てブッダになったとされる。

無意味を忘れた現代人

【養老】「山に行けば、なんでこんな変な虫がいなきゃならないんだ。そう思うことなんて、日常茶飯事である。感覚所与には意味がない。世界が変化したということを、とりあえず伝えてくれるだけである。意味は与えられた感覚所与から、あらためて脳の中で作られる。感覚所与をできるだけ制限する世界、つまり都市では、意味がひとりでに中心になってきてしまう。だから禁煙。なぜいまここで、タバコに火をつけなきゃならないんだ。その意味は火をつけている本人にも了解不能である。そんなものは雑草と同じだ、引っこ抜け。いろいろ理屈はあるだろうけれども、根元にある感情の一つは、無意味なものの存在を許さないという、それであろう。

ナチ政権は国家的に禁煙運動を始めた。さらに精神障害者の安楽死を積極的に進めた。そういう人たちの存在は、社会にとって意味がないと考えたのであろう。その後に来たのが民族浄化と称するユダヤ人の大量虐殺である。」(同p38)

「世界に一つだけの花」がヒットする当然でない社会

そして、

【養老】「SMAPは「世界に一つだけの花」と歌った。(中略) みんなそれぞれ違うに決まっている。だから「世界に一つだけの花」はその意味では当然である。その当然をわざわざ歌い、それがヒットするのは、当然が当然でない社会だからである。つまり違いを主張する感覚所与が排除されている社会だからである。」(同p38)

昔から、「歌は世に連れ、世は歌に連れ」とよく言われてきたが、まさにこのことだろう。

「人が生きる理由」 そんなもの行きがかりで生きているだけだ

【養老】「人はなぜ生きるのか、と問われることがある。物事にすべて理由があるとは限らない。理由を語ることのできる物事と、できない物事がある。しかし現代人は、『理由のないもの』にのみ違和感を抱くようだ。

この歳まで生きてきてつくづく思うのは、世の中がどんどん都市化して、街になったということである。街には理由のないものは存在しない。目に入るものにはすべて、何かの目的や理由があり、それがわかるようになっている。

部屋の中はその典型である。椅子は座るものだし、机は上に何かを置いて作業するためのもの。街には用途の決まった建物が並んでいる。人間は自らの周囲を『理由のあるもの』で埋め尽くしてしまった。そんな環境に暮らしているから、当然、人生にも理由があるはずだと考えてしまう。

『理由のないもの』をできる限り放り出した現代社会を、私はかつて『脳化社会』と批判した。頭に重きを置き、脳が化けた社会は今も増幅している。

いくら都会が脳化しても、その中には人間がいるからややこしい。人間とは、理由なしにそもそも存在するもの、つまり自然である。都会とは自然をできるだけなくしていく世界であり、そこで育ち、暮らしていると、『理由のあるもの』『意味のあるもの』しか目に映らなくなっていく。

『無意味』に触れること。『脳化』に抗うには、できるだけ無意味なものを身近に置くとよい。

私は会社の偉い人に会うと、オフィスの机の上に石を置いておくよう勧めている。課長の机に石が置いてあると、部下がやってきて『これ何ですか』と聞く。課長が『石だよ』と答えると、部下は『何するものですか?』と尋ねるだろう。何するものというわけじゃない。ただの石なんだから。そこらへんにいくらでもある。でも部下は意味を知りたがる。だから石は大きいほどいい。小さな石では、腹が立ったとき投げつけて、それでお終いになってしまう。」(ヤマケイ文庫『養老先生と虫』)

私事だが、小学生の頃に、学校までの道のりで、なぜか惹かれる大き目の石を見つけてそれを学校に持って行き、机の上に置いて授業を受けていたことがある。担任が通りがかりに「これなぁに?」と聞くから、「石」と答えると、担任が「そんなことわかってるよ!何するの?」と聞かれ答えに困ったことがあった。

養老先生の思想を学ぶうちに、私が子供のころから社会人になっても、感覚で得るものは間違っておらず、まだ感覚は残っていたんだとわかり嬉しくもなった。ただ、クラスの仲間や職場の同僚たちからは変な人だと思われていたかも知れない。

意味のないものにどんな意味があるか

【養老】「山で暮らしていると、何のためにあるのかわからないものが無限にあることに気が付く。河原に行けば、石ころもたくさん落ちている。その石ころに『お前は何でここにいるんだ』と聞いても始まらないことは、誰でもわかっている。

それなのに、街にいるとつい聞いてしまう。それは、周囲が役に立つもので埋め尽くされているからにほかならない。

役に立つものに囲まれたからといって、人間の脳が退化するわけではない。単に癖がつくというだけのことである。世の中にあるものにはすべて何らかの意味があるのだ、と考える癖がついてしまうのである。

昆虫採集をしていると、『なんでこんな虫がいるんだろう』と疑問に思うことはよくあるが、そんなこと思ったってしょうがない。いるものはいる。それは仕方のないことである。

しかし街ではこの『しょうがない』という考え方は不人気のようだ。世の中が都市化するにつれて、使われなくなった言葉はたくさんあるが、『仕方がない』もその一つである。仕方がないという態度が封建的だというのである(封建的もまた死んでしまった言葉だが)」

死ぬまで、生きる

【養老】「『仕方がない』というときの相手はたいてい自然である。台風が来るし、地震が起きる。自然災害によって起きることは『仕方がない』。使いすぎると嫌われるが、便利な言葉である。でも都会の人は『仕方がない』とはいわない。代わりにいうのが、『なんとかしろ』。(中略)

人はなぜ生きるのか、という問いへの答えも同じだ。人間は、仕方がないから生きている。昨日も生きていたから、その続きで生きているだけである。

仕方がないから行きがかりで生きているのは、人間だけではない。動物も昆虫も植物も、みんな行きがかりだ。樹木は生えてしまったから仕方なくそこにいる。我々は生きているから死ぬまで生きるほかないのである。」(ヤマケイ文庫『養老先生と虫』)

今を生きる

過去を追わざれ

未来を願わざれ

(ブッダ)

思い付いた時、

気が付いた時が

常にスタート

(中村元)

次回は「アート」を書く予定でいる。

画像(河原の石は自然散策家のようよ氏より拝借@youyooyuoy)