㊻ 世界で最初に「平等」を説いた釈尊

『平等』は仏教から生まれた言葉

今回も、植木雅俊先生の「仏教、本当の教え」(中央新書)を中心に書いて行きたい。

いまの我々日本人は、この「平等」と言う言葉を聞いても違和感なく当たり前に感じると思うが、実は、釈尊が世界で最初に「平等」を言い出したとされる。

つまり、「平等」とは仏教から生まれた言葉だ。

「『平等』というのは、仏教の言葉です。」(「NHKこころの時代 ブッダの人と思想・善き友とともに/中村元講義」)

生まれによる差別の否定

【植木】「『仏教は徹底して平等を説いた』ということは、『生まれ』や、『皮膚の色』などによって人は差別されるべきではないと一貫して主張したということである。

それは、男女の平等ということも含んでいるのはもちろんのことで、『生まれによって人の貴賤が決まる』という迷信を否定した。

仏教は、むしろ、行為(カルマ、『業』と漢訳)によって人の貴さが決まると説いた。」(仏教、本当の教えp13)

※前記事、「占い、迷信を否定した釈尊」参照

バラモンを頂点にしたカースト制度

仏教が興る2500年以前のインドは、各地に農村の村落を中心とした共同体があり、そこで古くからの伝統を受けて階位的な秩序を守りカースト的な身分区別を守って暮らしていたとされる。

多民族国家インドの階層秩序は、皮膚の色によって、大きくバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王 侯・武士)、ヴァイシャ(庶民)、シュードラ(隷民)という四つに分けられたとされ、この四つの階層秩序を基にして、地域ごとに分業体制が進んで、職業が世襲化されるようになった。

同業者同士が「生まれ」を同じくする集団として結束するようになって、バラモンを頂点としたカーストという社会集団が成立していったようだ。

生まれによる差別を批判

【植木】「釈尊は、バラモン教(ヒンドゥー教)的人間観の社会にあって、こうした「皮膚の色」や、「生まれ」によって身分を分かつ制度を批判した。

最古の経典とされる『スッタニパータ』(短い経の集成)には、『生まれによって賤しくなるのではなく、生まれによってバラモンとなるのではない。

行ないによって賤しくなるのであり、行ないによってバラモンとなるのである』(p23)とある。

バラモン教の社会にあって、バラモンは尊敬されるべき人と言われていた。理由は、バラモンの家系の生まれであるという一点にあった。

このように、生まれが何であるかということによって、人の貴賤が分類されていたわけである。

そういう思想状況にあって釈尊は、『バラモンだから尊敬されるべき人である』という迷信的通念、あるいは権威主義的発想を否定した。」(仏教、本当の教えp14-15)

今の日本も政治家の子供は世襲し政治家になるなど、代々〇〇の家系が未だに多い。特に日本は肩書社会なので、政治家を先生と呼ぶなど自ら差別し、肩書や名前の知れた人の言葉を信じ込む傾向にある。

人の貴賤は行ないで決まる

【植木】「『サンユッタ・ニカーヤ』でも次のように述べている。

呪文を唱えるなどの宗教的祭儀を司っていたバラモン階級について、その生まれだけで清らかだとは言えない、その内心は、汚物で汚れているとまで言い切っている。

その一方で、不可触民(アウトカースト)とされたチャンダーラも、その行ないによって『最高の清らかさ』を得ることができると断言している。 (現代語訳)」(同p15)

袈裟は拾い集めたぼろ布

釈尊が着ていた袈裟は死体を包んでいた布だとされるが、いま南アジアなどの出家者たちが纏う衣も黄赤色なのは以下の理由からの様だ。

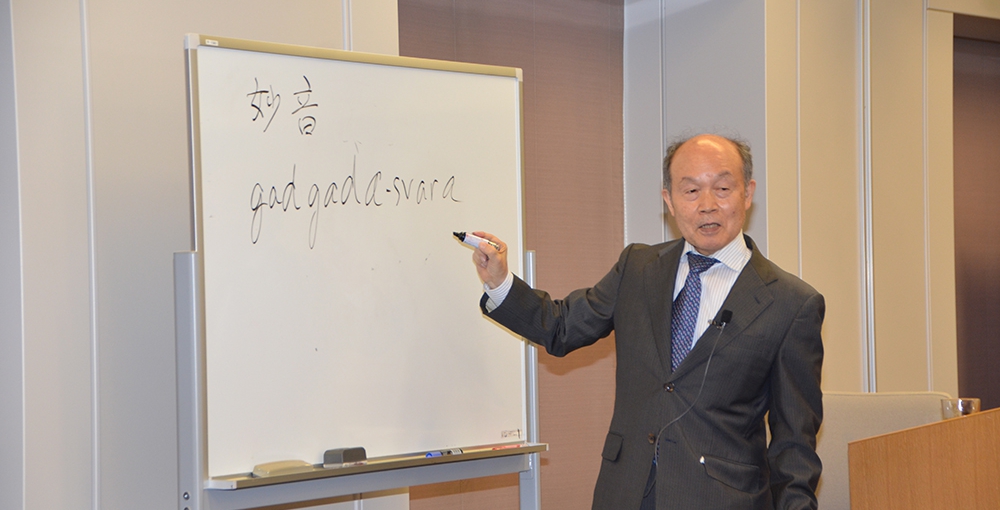

【植木】「釈尊は、出家して袈裟を着ていたが、その袈裟はチャンダーラたちが身に着けていたものである。

袈裟は、「薄汚れた色」、あるいは「黄赤色」を意味するサンスクリット語のカシャーヤ(kasaya)を音写したものである。

その衣は、墓地に捨てられた死体をくるんでいたものである。死体が猛獣に食べられた後、布の破片が散らばっているのを拾い集め、洗ってつなぎ合わせて衣にしていたのだ。

死体の体液の染みで汚れ、黄赤色になっていることから、 その衣はカシャーヤと呼ばれていた。

あるいは、パーンスクーラ(拾い集めたぼろ布で作った衣)と言われることもあり、それは「糞掃衣」と音写された。

袈裟はチャンダーラ(不可触民)の習俗

【中村】「仏教では意識的に最下の階級であるチャンダーラと同じ境地に身を置いたらしい。

仏教の修行僧は袈裟をまとっていたが、袈裟をまとうことは、古代インドではチャンダーラの習俗であったからである」(原始仏教の社会思想p77)

生まれを問うな、行いを問え

人は皆平等である

【植木】「出家することは、本来、世俗の名誉、名声、利得など一切をかなぐり捨てて、社会の最底辺に置かれた人たちと同じ立場に立つことであった。

外見や生まれによってではなく、行ないによって、最高の清らかさを得る在り方を求めたのである。

このように、釈尊は人を賤しくするのも、貴くするのも、その人の行為いかんによるとして、「生まれ」による差別を否定したのであった。

さらに「サンユッタ・ニカーヤ』には、次のような言葉も見られる。スンダリカ・バーラドヴァージャというバラモンが、釈尊のカーストを尋ねたことがあった。

「あなたの生まれは何ですか?」

それに対して釈尊は、次のように答えている。

生まれを尋ねてはいけない。行ないを尋ねよ。火は実に木片から生じる。卑しい家柄 〔の出)であっても、堅固で、慚愧の念で自らを戒めている賢者は、よき生まれの〔すなわち高貴の〕人となるのである。(第一巻、p168)

「慚愧の念」、すなわち自らを慚じいる反省の心をもって自らを戒める。それによって高貴の人となるというのである。

釈尊は、機会あるごとに仏教外の人々にも、カースト制度の矛盾を示し、人は皆平等であると、対話を通して訴えかけていたのである。

また、南インドのバラモンの家に生まれ、釈尊の十大弟子の一人で、論議第一と言われたカーティヤーヤナ(迦旃延)も、マドゥラ国の王たちに対して、バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの四姓が平等であるべきことを説いて回ったと言われる。

仏教とほぼ同時期に興起したジャイナ教も初めは仏教と同じ立場を取っていたが、後世になってカースト制度を承認し、妥協してしまっている。

それに対して、仏教徒は最後までカースト制度を承認することはなかった。中村先生は、カースト制度の支配的なインド社会において、仏教が永続的に根を下ろすことができなかった理由の一つとしてこの点を挙げておられる。」(大乗仏教の思想p546)

差別は人間が勝手に決めたモノ

人に差別があるかのように世間で言われているのは、人間が勝手に言葉で規定しただけであると、釈尊は『スッタニパータ』で次のように言っている。

「身体を有する〔異なる生き〕ものの間ではそれぞれ区別があるが、人間〔同士〕の間ではこれ(区別)は存在しない。名称(言葉)によって、人間の間で差別が〔存在すると〕説かれるのみである。」(p118)

私たちは、言葉によって逆規定されて、存在しないものも存在するかのように思い込みがちであるが、釈尊は人間における差別が言葉による逆規定によるものであって、人間には本来、差別はないと断言している。

ここで言う、「人間の間の差別」というものも、「兎の角や亀の毛」などのように存在しないものを言葉によって存在するかのように思い込まされているのであり、そんなものは本来、存在しないのであると述べている。

法の下の平等 振舞い

これまで見てきたように、釈尊は「生まれ」による差別をきっぱりと否定している。

このような人間観は、単なる言葉にとどまるものではなく、釈尊の次のような振る舞いからも知ることが出来る。

それは、釈尊が生まれ故郷に帰ったときに、釈迦一族の者たちをはじめ、故郷の各階層の人々が出家を申し出たが、釈尊はあえてカースト制度では最も身分が低いほうに位置づけられていた理髪師のウパーリ(優波離)を最初に出家させたとされる。

その理由は、ウバーリを先に出家させることによって、ウパーリが先輩として教団における優位な立場を得られるように配慮したわけである。ここにも身分差別を否定する思想が読み取れる。

日蓮も、信徒への手紙の中で、「教主釈尊の出世の本懐は人の振舞にて候けるぞ」(崇峻天皇御書)

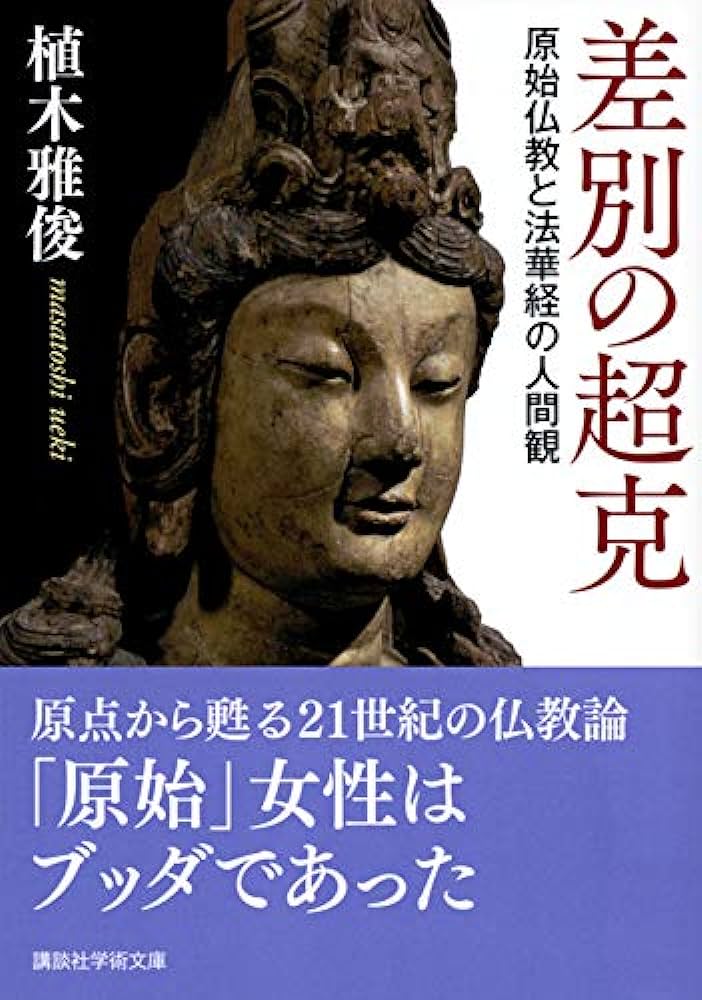

男女の平等

釈尊の説いた平等は何も男性に限ったことではなく、男女の違いということは何ら問題となることはなかった。

釈尊の目指したことを、釈尊の存命中に弟子になった女性たちの詩集『テーリー・ガータ ―」に描かれた女性たちは、釈尊の教えのままに実践し、自らに具現し、その生き生きとした姿を示している。

それは、女性たちが口々に「ブッダの教えをなしとげました」と述べていることからも伺える。

歴史上の人物としての釈尊は、文字通り「法の下の平等」を説いていたのであり、「女性は汚れたものである」とか、「劣ったものである」とかいうような女性蔑視の考えを持っていなかった。

仏教のジェンダー平等

ジェンダーという語が用いられるようになったのはまだ新しく、1970年代のことである。

男女の性差を言うのに、「自然的・生物学的 に規定された性差」(sex)という概念のみでは表現しきれないものが自覚されたからであろう。

ジェンダーは、「歴史的・社会的・文化的に形成された性差」という意味で用いられている。

釈尊は、「身体を有する 〔異なる生き〕ものの間ではそれぞれ区別があるが、人間〔同士〕の間ではこれ(区別)は存在しない。名称(言葉)によって、人間の間で差別が存在すると」説かれるのみである。

女性の哲学者たち

釈尊の弟子たちには、女性出家者や在家の女性それぞれ名前が挙げられているが、中国、日本に伝わる以前に女性と在家の弟子たちすべての名前と、男性出家者31人の名前が削除され今に伝わる十大弟子説が出来たようだ。

西洋の旅行者が記録した旅行記には、「インドには、驚くべきことがある。そこには女性の哲学者たちがいて、男性の哲学者たちに対して、難解なことを堂々と論議している!」 (中村元訳)と記録されているそうだ。ここでいう「女性の哲学者たち」とは、尼僧のことである。

釈尊も托鉢で回る

当時の出家者は人里離れ食事の時にだけ街に降りて来て托鉢(乞食)をしたとされ、釈尊自身も弟子たちと三人ずつ交互に托鉢に出かけていたようだ。ある時に、托鉢で並ぶ釈尊の前で食物が切れてしまい食事を得られなかったこともあったようで、「腹は空くがまた回れば二度貰いに来た卑しい出家者だと思われるかもしれない」と思い悩んだ人間釈尊を感じる記録も残っているようだ。

善き友

釈尊自身は自らを人々のための「善き友人」(善知識) であると自認していたとされ、弟子たちも釈尊に「君」、「ゴータマさんよ」と気軽に呼びかけていたようだ。

人間は相手の立場に立つ「平等」

脳科学から見た仏教の平等観

【養老】「私たちが他人を理解できるのは、せいぜい、人の立場に立ってみることではないでしょうか。

人の立場に立つということ、人を理解するということ、は自分自身を理解してなければ出来ません。

人は動物と違って他人の立場に立つことが出来ます。そこから出てくるのが、おそらくは皆が『平等』であるという民主主義の考えでしょう。

人は皆、違いがあります。大きい人、小さい人、丈夫な人、弱い人、金持ち、貧乏様々です。

感覚からとらえる限り平等であるわけがありません。しかし、人間はそれぞれの立場を交換することを出来るということが、人間の社会を基礎づけています。

このように、人間は経済活動をし民主主義の考えをつくりだしました。人間は基本的に意識を持ち、「同じ」という能力を持ったものであるということに収斂していきます。」(七十七ビジネス振興財団「設立20周年記念講演会」2018)