① 仏教とは信仰ではなく道理を説いた思想 ― なぜ信仰になったのか

コロナ渦は生き方を変えた

ブログ筆者の私はコロナ渦になって仕事のほとんどに影響が出たために、幸か不幸か時間的にはこれまでにない余裕が生まれた。

さて、どうしたものかと思いつつもジタバタしても仕方ないので、せっかくの機会だ日頃疎かになっている読書でもと久々に近くの書店を訪れたことで私の心を大きく揺さぶる一冊に出会うことになる。

100分de名著 法華経に出会う

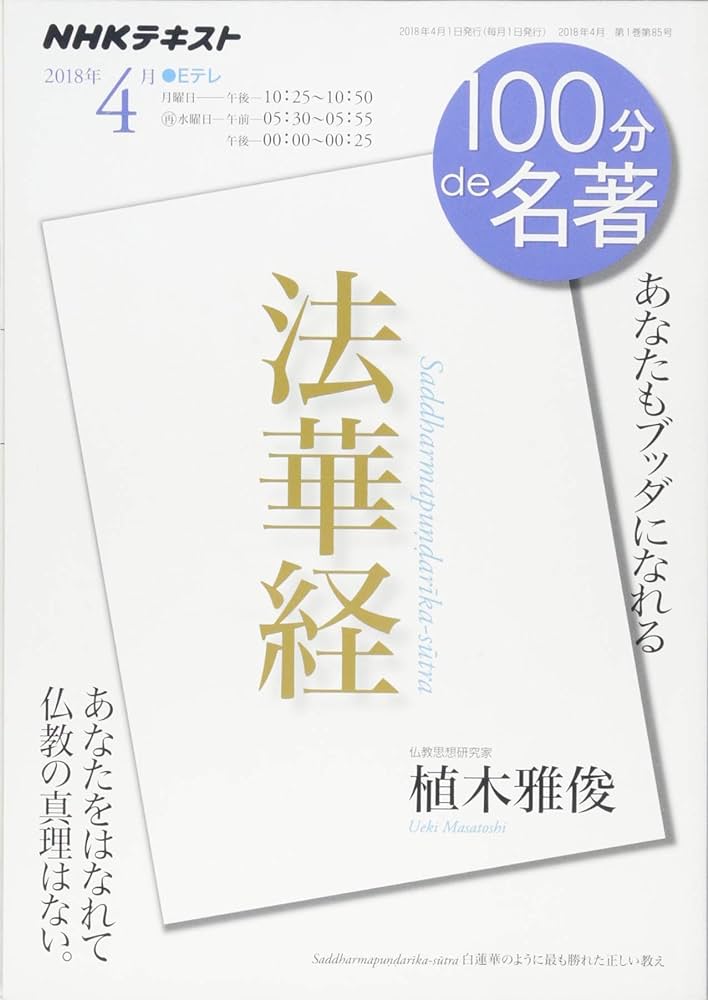

店内のNHKテキストコーナーに平積みされた「100分de名著 法華経」が一瞬にして目に飛び込んできた。

NHKのEテレでは、「こころの時代〜宗教・人生〜」と題し、長年にわたり宗教の話を専門家が出て来て難しく語っている記憶はあったが、カジュアルな100分de名著で、しかも「法華経」と具体的な経典をテーマにしているのには驚いた。

テキストを手にすると、テキストの表紙右に「あなたもブッダになれる」と脇書きがあり、この言葉に「なんだとぉ~!!」と声を出した私は一瞬金縛り状態に陥った。

というのも、私はブッダとは釈尊のことであって、「あなたもブッダになれる」訳が無いだろと思っていたからだ。

テキストの著者で番組指南役の植木雅俊博士の自信に満ちた脇書きに、私は一瞬にして惹き込まれてしまった。

ちなみに、その後に出る「NHK100分de名著ブックス 法華経」では、タイトルそのものが「誰でもブッダになれる」になっている。

思想として「法華経」を読む

さて、「100分de名著 法華経」テキストをめくると

【はじめに】から惹き込まれた。冒頭に「思想として法華経を読む」(p4)と書いてあり、呪文を唱える信仰だと思っていた私にはとても新鮮な響きで立ち読みしていた。

仏教は信仰ではなく思想だった驚き

著者の植木雅俊博士がピンチヒッターをした主に留学生向けの授業で、「法華経」と「維摩経」の一部を朗読、解説する授業を英訳で行ったことで経典に書かれている内容を理解した日本人学生が近づいて来て、「仏教っておもしろいんですね。葬式のおまじないかと思っていました」と言ったとのこと。

まさにこれまでの私も葬式のおまじない程度に思っていた。

著者が「違います。仏教の経典は文学であり、詩であり、思想だから、おもしろいですよ」と伝えるとその学生は感心したという。

同時に著者は、「仏教に関しては、日本人はかわいそうな国民だな。インドでは、お経の内容はみんな理解できた。中国ではそれが漢訳され中国語になったから、たとえ字が読めなくても読んで聞かせてもらえばみんな理解できた。ところが日本では、お経は漢訳の音読みという形で広まったので、ほとんどの人にとって意味は分からない。六世紀の仏教伝来以来、私たちはその内容を知らずに千五百年ほどを過ごしてきたわけで、これは本当にもったいないことです。お経は現代語訳してもっとみんなに知られるべきだ。私はそう考えた。」(p5)とのこと。

これを読んで、そう言われれば確かにそうだ。

呪文だと思っていた私にすれば音読みに疑問すら感じてなかったのが正直なところだった。

法華経は諸経の王 -平等な人間観-文学や芸術にも影響を-

『法華経』は「諸経の王」と言われ、誰をも差別しないその平等な人間観は、インド、ならびにアジア諸国で古くから評価され、日本でも仏教伝来以来、『法華経』は重視され、聖徳太子は『法華経』の注釈書『法華経義疏』を著し、七四一年に創建された国分尼寺では『法華経』を講じたと伝えられる。(p7)

法華経はまた、文学や芸術にも影響を与えており、『源氏物語』にも描かれ、『法華経』の教えを分かりやすく説いた説話集や、『法華経』の考え方を根拠にした歌論、拝論も多く書かれており、近代では宮沢賢治が『法華経』に傾倒していたことで知られる。(p7-8)

美術の分野でも、長谷川等伯、狩野永徳などの狩野派の絵師たち、本阿弥光悦、俵屋宗達、尾形光琳など、安積桃山時代から江戸時代の錚々たる芸術家たちが法華宗を信仰していたとのこと。(p7-8)

私事だが曽祖父までは狩野を名乗る絵描きだったこともあり、ますます法華経に関心を抱いた。

法華経とはそういうものだったのか…では仏教とはそもそもなんだったのだ?

いまの日本に伝わる仏教には様々な宗派があるがどうしてなのか?いまいる坊さんたちは何者なのか?など疑問が一気に噴き出した。

「100分de名著 法華経」テキストの冒頭から、これまでの神秘主義や呪術信仰といった仏教のイメージが一掃された私はそのテキストだけを購入して家路についた。

テキストは4回完結の番組に沿って纏められており、目次を見ると

・第1回 全てのいのちは平等である

・第2回 真の自己に目覚めよ

・第3回 「永遠のブッダ」が示すもの

・第4回 「人間の尊厳」への賛歌 となっている。

釈尊の時代に還れと後世に法華経が編まれる

第1回放送分の「全てのいのちは平等である」(p10)の書き出しは、インド仏教史の概要からだ。

―『法華経』は、釈尊(お釈迦さま)が亡くなって五百年ほど経った頃(一世紀末~三世紀初頭)に、

インド北西部で編纂されたと考えられています。

『法華経』の説く思想は、この時代、特に当時の仏教界が直面していた課題と密接に関係しています。

なんだってぇ~!テキスト本文の読み始めから、また声が出てしまった。

「釈尊が亡くなって五百年ほど経った頃(1世紀末~3世紀初頭)に、インド北西部で編纂された」(p10)

法華経は釈尊の直説じゃないのか?

ますます、仏教とはなんなのだ?と疑問だらけになりながら読み進めるとインドの仏教史は釈尊滅後から大きく変遷してきたことがわかった。

それから植木雅俊博士の他の著書も読みたいという衝動に駆られ、「仏教、本当の教え」「法華経とは何か」他、手あたり次第貪る毎日になる。

また、植木雅俊博士の恩師である中村元博士の原始仏典解説も読むことで釈尊在世の社会情勢やその教えを学び、仏教とは道理を説いた思想であることを理解するに至った。

法華経から日蓮を学ぶ

さらに、植木博士の著書「日蓮の手紙」を機会に、わが国で唯一法華経を最上の教えとし国家諌暁した日蓮についても学ぶ機会を得た。

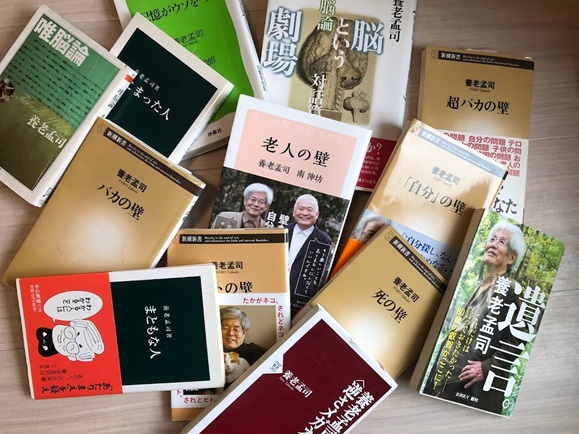

養老孟司博士の「唯脳論」に出会う

中村元博士、植木雅俊博士の著書を貪る中で、ある日、養老孟司博士のYouTube動画を見ていると、「私が『唯脳論』編んだあとに、中村元博士の原始仏典解説を見ると全て書いてあった」(公式】養老孟司 バカの壁はなぜ売れたのか )と感慨深く語っているのがとても印象的で、今度はその唯脳論を読むうちに、現代の仏典ではないのかと思うようになった。

このブログでは、思想である仏教がなぜに信仰になってしまったのか、仏教の本当の教えを中村元博士、植木雅俊博士の著書から学んだことを基に書くとともに、日蓮がなぜ法華経の題目である「妙法蓮華経」に南無するとともに提唱し国家諌暁したのかを養老孟司博士の思想「唯脳論」から読み解きたいと考えている。

正直なところは、養老孟司博士と植木雅俊博士の対談が実現すれば後世の人たちへの教訓になると考え、対談本や番組などに出来ないものか各所に掛け合ったが反応が悪かった。

それで、私がこのブログで書くことにした次第である。

(※なお、今後は各博士を先生と表記させていただく)