㊾ 慈悲(慈しみの心、思いやりの心)

2500年前の叡智

おかげまで、拙ブログも50記事を数えるまでになった。お読みいただいた皆様には深く感謝申し上げたい。

拙ブログは、養老思想「唯脳論」という脳科学から釈尊の教えを読み解いているが、今回から二回に分け「釈尊の遺言。」として、釈尊は我々に何を説き残したのか?の結論を書きたいと考えている。

まずはじめに、拙ブログをお読みいただいている方から今回も核心たるコメントをいただいたのでご紹介したい。

「『釈尊が現実を見よ』という内容の説法をされていたとすれば、釈尊の思想はどの時代にも適用する合理的な考えですね」

この方からはいつも核心をつくコメントをいただけるので、記事を書きながら新たな気づきも生まれ学びになっている。

ご指摘の通り、今の人の多くは、釈尊、孔子、ソクラテスなど遥か昔の人で現代人の方が知能も優れているから、そんな昔の人の言葉なんか聞いても何の役にも立たない、と勘違いされている人も多いのではないだろうか。

ところが、2500年前の同時期に各地に揃って登場した釈尊、孔子、老子、ソクラテス、プラトンなどの思想は人類が考えられる知恵の全てをこの時期に出し切っているといわれることに注目したい。

特に、釈尊はダルマ「法(道理)」を説いたので、正しく、『釈尊が現実を見よ』である。以下の過去記事を参照願いたい。

今こそ、釈尊の教えが生きる

今の人の多くは、わからないことはインターネットで調べればすぐ情報を得られるし、中にはSNSで質問を投げて返って来た返事をそのまま鵜呑みにする人も物凄く多い。

「それいいんじゃないの?」と思っているだろが、その得た情報を自分のものにするために考え消化しアウトプットしないので、知識だけついて学ぶことがない。

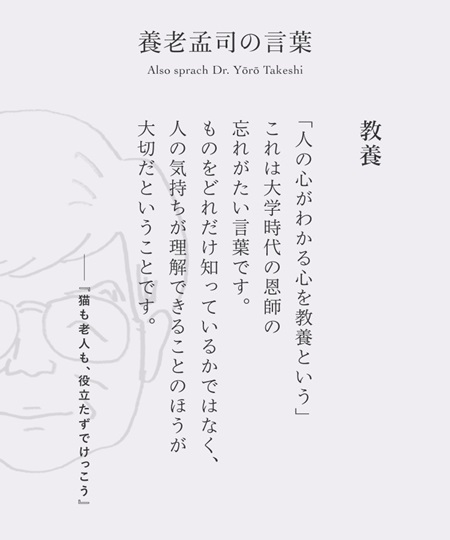

つまり、「情報だけ知って思考しない。分かった気になっている。」と養老先生は「バカの壁」(p13-16)の中で指摘している。

なぜ、同じ時期に世界中で思想哲学者が登場したのかについては、既に書いて来た通りその少し前に人間は貨幣を誕生させたことで、”金がものをいう時代”を作ってしまったためだ。

それにより生き方を見失ってしまった人間に、”人は本来こう生きるべきではないのか、とそれぞれの思想を説いた中の一人が釈尊になる。

今を生きるための「慈しみの心、思いやりの心」

ブッダの人と思想/自らを灯とせよ

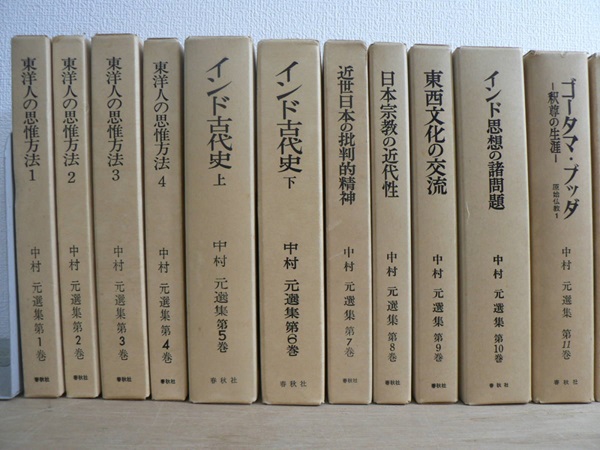

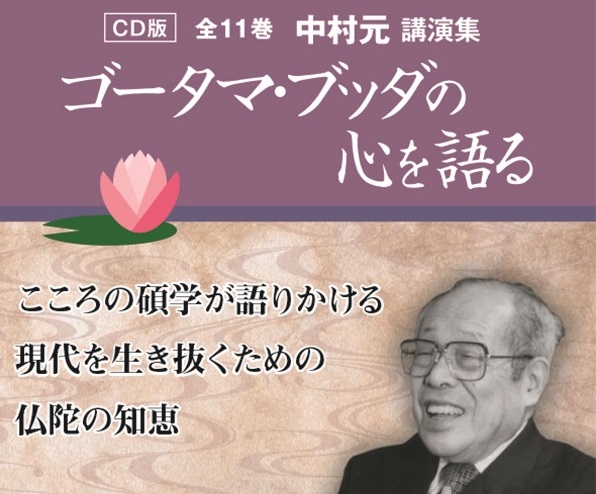

さて、今記事の「釈尊の遺言。Ⅰ」だが、NHKこころの時代の最終回「ブッダの人と思想/自らを灯とせよ」で、中村元先生が講義されたもの学びたい。

番組の最後に、進行役アナが、「一年間に渡りお話の中で紹介してくださった釈尊の生き方から、今私たちが一番学ばなければいけないというのは、結局どういうことになるんでしょうか。」との問いに、中村元先生は次の様に講義を締めくくっている。

釈尊の生き方から学ぶべきことは何か

【中村】「人に対して慈しみの心をもって、思いやりの心で、そしてお互いに協力していくということ。これは今の世の中でそのまま実現できることじゃないでしょうか。機械文明がどんどん進歩しましたけど、精神面ではなんか荒れているということを感じますので、この際にこの釈尊の教えを繰り返し受けるということは深い意義があることだと思います。」

釈尊の教えとなるとなんとなく難解なものと考えがちだが、「人に対して慈しみの心、思いやりの心」といたってシンプルなものだと気が付く。

釈尊の教えを繰り返し受ける

これは、1995~96年にNHK教育テレビで放送されたもので、「機械文明がどんどん進歩しましたけど、精神面ではなんか荒れているということを感じます」と30年ほど前ですらこう言われている。

急激なネット社会が訪れた現在は、誰もがスマホに指示されるような生活をしており、SNSというバーチャルの世界で誰だがわからない相手とのやり取りに一喜一憂する暮らし、中には相手と罵詈雑言になりトラブルになっている人さえ見かける。

正に「人に対して慈しみの心をもって、思いやりの心」で接することが欠けているとそうなる。

「この釈尊の教えを繰り返し受けるということは深い意義がある」という中村先生の言葉もまた遺言として今に生きるのではないだろうか。

「今だけ、金だけ、自分だけ」の世の中こそ釈尊の教えに還る

また、「今だけ、金だけ、自分だけ」の世の中になり、他人のことなんか知ったことではない、になっていると感じるからこそ、誰もが「釈尊の教えを繰り返し受ける」つまり、いつの時代になっても“人はどう生きるべきか”という根本はかわらないから、繰り返し教えを学び自覚することではないだろうか。

人の立場に立つ

慈しみの心、思いやりの心

【養老】「私たちが他人を理解できるのは、せいぜい、人の立場に立ってみることではないでしょうか。人の立場に立つということ、人を理解するということ、は自分自身を理解してなければ出来ません。

人は動物と違って他人の立場に立つことが出来ます。そこから出てくるのが、おそらくは皆が『平等』であるという民主主義の考えでしょう。

人は皆、違いがあります。大きい人、小さい人、丈夫な人、弱い人、様々です。感覚からとらえる限り平等であるわけがありません。

しかし、人間はそれぞれの立場を交換することを出来るということが、人間の社会を基礎づけています。

このように、人間は経済活動をし、民主主義の考えをつくりだしました。人間は基本的に意識を持ち、「同じ」という能力を持ったものであるということに収斂していきます。」(七十七ビジネス振興財団「設立20周年記念講演会」2018)

と、養老先生も中村先生の講義と同じ話をされている。

ここで言う、「人の立場に立ってみること」というのは、一見きれいごとの訓示に思えるが、養老孟司先生は、YouTube動画「【公式】養老孟司 『さかさま人間学の話』① 〜さかさまに物事を捉えれば「なぜ?」の本質が見えてくる〜」の中で、逆さまにものごとを見るとは相手との会話の中で、本当はこう思っているんだろうな、と考えればものごとの本質が見えてくると説明している。

正しく釈尊が説いた「慈しみ、思いやり」とは「人の身になって考える」ことだ。

以下、ピックアップした過去記事は、これまでの養老思想から読み解く釈尊の教えを書いてあるので、順にお読みいただければご理解いただけるものと思う。

次回は「釈尊の遺言(後編)」として、依法不依人について書きたい。