㉚ 「世界に一つだけの花」がヒットする当然でない社会

前拙稿は「28.意味づけする現代人」として、何に関しても人生にまでも「意味づけ」する現代人に養老先生は警鐘を鳴らされていることを書いた。

その中で、「世界に一つだけの花」は当然をわざわざ歌い、それがヒットするのは、当然が当然でない社会だからである。と指摘され、つまり違いを主張する感覚所与(第一印象)が排除されている社会だからだと指摘している。

これまで、拙稿「1.貨幣の誕生と「知」の爆発」「10.同じ「イコール(=)」は平等か?」でも書いてきたが、人間の意識に「同じにする」という機能が生じたことで、感覚優位の動物の世界から離脱した。

この「同じ」は物々交換を行い、その後に貨幣を誕生させたことで、等価交換が出来ることを知り次々と交換を繰り返し、気が付けば2800年足らずで人間社会のほとんどが人工物だらけの都市化で生活する様になってしまった。

この人工物とはまさしく我々の脳が創り出したものなので、我々は「脳」の中に住んでいることになり、これが養老先生のいう「脳化社会」だ。

さて、今回はアートをテーマに養老先生はどう解説しているか見ていきたい。

ヒトはなぜアートを求めるのか 芸術は解毒剤である

養老先生の「遺言。」の「7章 ヒトはなぜアートを求めるのか」(同p108)の冒頭に

【養老】「『同じ』に立脚する文明社会に、『違う』ものはないのだろうか。同じという機能を持った意識も、違うものがなければ具合が悪いと、暗黙のうちに知っているに違いない。

だから文明とともに生じるどの典型的行為があって、それがアート、すなわち芸術となる。

いうなればアートは『同じ』を中心とする文明世界の解毒剤ともいえる。

ピカソの絵画の完全な複製を創ったとしよう。現代のあらゆる技術を動員すれば、ビカソの絵が鑑賞者に与える影響を完全に『同じように』与える模写が可能であろう。それでも多くの人はいうに違いない。それは模写でしょうが。

どうしてそこまでオリジナルにこだわるのか。芸術におけるオリジナルはほとんど絶対的である。

どのピカソの絵であれ、とにかく「一枚しかない」。芸術が感覚からはじまる以上、それはいわば当然である。世界を感覚で捉えたら、同じものは一つもないからである。

同じものが一つもない世界で、優れたもの、それを芸術作品という。」(同p108)

この「同じという機能を持った意識も、違うものがなければ具合が悪いと、暗黙のうちに知っているに違いない。」に関して私の考えだが、人類はこの10万年間、脳の大きさが変わってないそうで、そう考えると2500年前というつい最近まで人類は急がずゆっくり来たのに、貨幣を誕生させたことで今日までの短期間で「同じ」という意識機能でどんどん交換を行い人工物の都市化を作り上げてしまった。もしかしたら、当の「意識」もそこまで急ぐとは思っていなかったのではないか?と考えると、無意識のうちに自然やアートを求めるのも納得いくがどうだろうか。

現代は「0と1」のデジタル社会 アートは0と1の間にある

ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」での養老先生の講演要旨を引用しながら書いてみたい。

養老先生は、現代は「0と1」で構成された社会であると指摘する。デジタルテレビやスマートフォン、パソコンなど、我々が日常でよく利用するデジタル機器は「0」と「1」という、二進法の考え方にのっとってプログラミングされており、我々がそのようなデジタルの画面の中で見ているものは全てコピーであり、0と1で構成された社会というのはコピーの世界だというのだ。

それに対して、アートというものは明らかに「コピー」ではなく、「それしかない、たった一つのもの」ということ、それこそがアートがアートである大きな理由であると語る。だからこそ、“アートとは『0と1』の間の存在”である、と主張する。

脳は0と1のコンピューター

講演の中で養老先生は、

【養老】「皆さん方は脳みそを見たことがないでしょうが、原理は簡単で神経細胞がつながっているだけです。そして神経細胞の状態は1であれば興奮しているし、0であれば休んでいる。

これだけのことなのですが、1個1個の細胞に注目すると、99.9%まで興奮しそうになっている細胞から、0.000%の興奮の確率しかないという細胞まで分かれちゃうんです。

ただし、回路として機能するためには、0と1の仕事になる。

つまり、コンピューターというのは、われわれの脳みそを真似して作っているんですね。

ですから、理屈できちんと物を考えて、決まった手続きでやることは、いずれコンピューターに必ず置き換わるんです。人間の立ち入る世界ではもうありません。」(ヨコハマトリエンナーレ2017)

この講演を聴きながら思ったのは、30年ほど前に携帯電話やパソコンが登場し気が付けばスマホやタブレットに置き換わり、仕事も物流、交通その他のほとんどがデジタル化している。

あと、10年、20年したら人がいなくとも労働は保たれ社会は回るだろう。そうすると人間は何をするのか?と考えたら末恐ろしくなってしまった。

人間の「同じにする」という能力が生んだ現代社会

現代人が他の動物にはない特徴として、意識に「同じにする」という機能が生じたことで、感覚優位の動物の世界から離脱したことだという。

例えば、我々が周囲を見渡した時、隣人は一人一人違い誰一人同じ人はいないわけだが、これを「人」という言葉で一括りにする。一人一人が違うにもかかわらず、「人」という概念でくくった時に、すべての人間が「同じ」存在になる。

唯一神誕生のメカニズム

【養老】「芸術は宗教とも関連する。情動に関わり、しかも一種の絶対性があって、それがどこか相通じるのであろう。その宗教にも「同じ」を中心とする一神教と、「違う」を認める多神教がある。

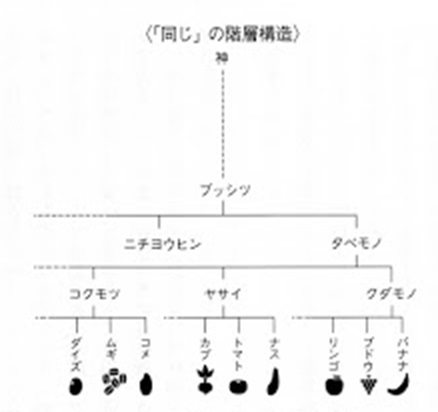

その説明を私は図のように「同じ」を方法とする階層構造で説明する。 最底辺には、感覚で捉えられたもの。すべてが異なる実在がある。意識はそれに対して「同じ」という機能を働かせる。

最底辺にリンゴ一個とバナナ一本があれば、クダモノと名付けて「一つにする」。

クダモノと名付ければ、リンゴとバナナは「同じになる」 からである。こうしてクダモノは階段を一段上がったところにあることになる。段を上がるための操作が「同じにする」という操作である。

同じを一回使うごとに、階段を一つ上がる。では頂点にはなにがあるか。宇宙の具体的な事物のすべてを含んだ。唯一のものが位置している。これが唯一絶対神であろう。

一神教が都市に発生したのは偶然ではない。私はそう思う。都市は意識が作るからである。

では最底辺を拝めばどうか。それが八百万の神である。」「遺言。」(p111)

だから、一神教の西洋思想は、意識から科学を生み出し人工物だらけの世の中にしてしまったのに対し、西洋化を取り入れるまでの日本は「八百万の神」を拝んでいたわけだ。

生演奏は強い

【養老】「音楽の世界にも、このことはよく表れている。生演奏を頑なに守っているのは、そこに芸術の前提があるからであろう。」(同p114)

「人はなんで生きるか」に向き合う時、アートの力が必要になる

また、現代では人間の仕事がコンピューターに置き換わってしまうのではと危惧する声も聞こえるが、かつて肉体労働が機械に置き換わったのと同じように、恐らくこれから徐々に、「理屈で考えて決まった手続きでやる」様な類いの事柄(官僚の仕事)は、すべてコンピューターに置き換わっていくだろうと養老先生は語る。

そこで人間はいったい何をするのか。「人はなんで生きるか」という、以前なら若者特有の悩みとされた事柄が、老若男女すべての人の問題となる時代になってきており、このような時にこそ「アート」の力が必要になる、と養老先生は見解を述べる。

さらに、養老先生は歴史的に見ても、文明が発達すると都市が形成され、また都市が発展すると必ずアートも発達してきているという説を唱える。したがって、「同じ」であるという世界がどんどん進んでくると、それに伴いアートが求められて来たのであり、「都市の解毒剤」としてアートが存在してきたのではないか、と語る。

アートは作品そのものだけでなく鑑賞者側の意識で完成する

また、「同じ」とみるか「違う」とみるかは、すべて個々人の意識の中で行われていると養老先生は言う。つまり、私たちがアート作品を目にする時、芸術というものは、作品そのものはもちろん、鑑賞者の意識がそこにあることで成立するのだと締めくくった。

前述したが、【養老】「同じという機能を持った意識も、違うものがなければ具合が悪いと、暗黙のうちに知っているに違いない。」

今後の現代社会において、アートの役割というのはますます重要になってくるだろう、とも語り、アート作品を目の前にして「よく分からない」と思う時は、自分の意識と感覚のバランスが意識側に偏って感覚の力を取り戻せていないのかもしれない。そのような時こそ作品と対峙する時間を設けることで、自分の意識と感覚の均衡を取り戻すことが大切だと養老先生は警鐘を鳴らしている。

今の子供たちが大人になった時に、労働はAIに取って代わられアートだけ見て暮らすことになるのか…

ふと、『タイム・マシン』1960年のアメリカ映画を思い出した。

タイムマシンで降り立った2701年の世界は、自然界が中心の緑あふれる地上だが、その世界では無気力な人間たちが、核戦争で地底に潜った人に支配され食べられているという物語だ。2701年ではなくもうまもなく人間が不要になる世界は近づいているのではないだろうか。

最後に、芸術またはアートの定義を書いておくと、「表現者あるいは表現物と、鑑賞者が相互に作用し合うことなどで、精神的・感覚的な変動を得ようとする活動を表す。文芸、美術、音楽、演劇・映画などが、芸術の諸分野」とされるが、自然が織りなすものもまた最高のアートであろう。

※挿入画像

海の波紋は作家のみね川ちかのぶ氏 @R6yaTUiCxnLtvIO