㊷ 西洋の個人主義化する日本人

オレが!オレが!の人たち

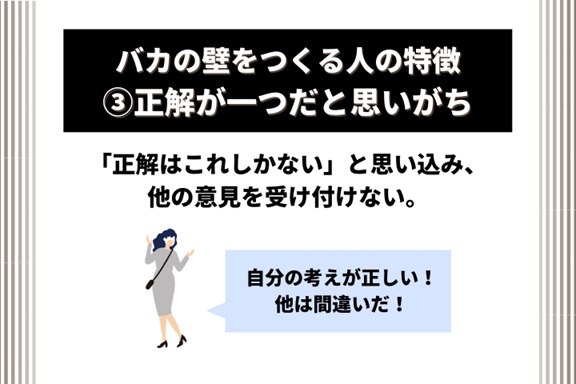

最近は、SNSを見ていても”オレの主義はこれだ”、”オレの考えとは違う”、”オレの考えと近い”など”オレが!オレが!”という自己主張の人が目立つ。

それは個人というものが存在すると思っている人たちで、相手の身になってものごとを考えられないから、相手からの言葉という情報はインプットされない脳みその持ち主。だからいつまでも争いが絶えない要因になる。所詮、各自の主張は嗜好であってそれの意地の張り合いにしかないのだがそれを本人たちは自覚していない。

拙プログ⑤「相手の気質に応じた対機説法」にも書いたが、釈尊は真理を知った人は争わないと説いている。

「真理は一つであって、第二のものは存在しない。その(真理)を知った人は、争うことがない。かれらはめいめい異なった真理をほめたたえている。それ故に諸々の (道の人)は同一の事を語らないのである。」(文庫本『ブッダのことば』中村元著p884)

私の個人主義

筆者の私が夏目漱石の「私の個人主義」を読んだのは高校一年の国語の授業だったと記憶している。

その時は、正直なところさっぱりわからなかった。

この記事を書くのに改めて読み直してみた。今は過去の書籍や文献は必ず史実や時代背景をまず理解してから読むことに気を付けている。

夏目漱石(1867~1916)が大正3年(1912)11月25日に学習院輔仁会においての「個人主義と人格との関係について」述べた講演録だ。

漱石の考える個人主義とは「自己本位に立脚して、自己の個性の発展に努めることである。」とされるが、ただし、これは倫理的修養を積んだ人でなければならないことが前提とある。つまり、「人格のある立派な人間になってはじめて個人主義をとなえるべきだ」と言っていたのかも知れない。

したがって、漱石の考える個人主義とはたんなる利己主義とは違う「道義上の個人主義」であると言ってよい。

また、個人主義にちなんで権力や金力の濫用の危険性も警告している講演内容であることを考えると、明治維新になって180度変わった日本社会の西洋化で早くも日本人にも西洋思想の個人主義傾向が表れはじめていたのかもしれない。亡くなる4年前の講演であることを考えれば、安易な西洋化へクギをさした漱石の遺言と捉えても良いかも知れない。

養老孟司先生はこの漱石の講演について次の様に語っている。

【養老】「漱石は自己本位ということを言っているが、それは自分勝手とは全然意味が違う。自己の成熟ということ、自分をどう抽象的・社会的に考えるかを語った『私の個人主義』は、社会人として学者としての自立の宣言と読める。」と語っている。

「自分の人生は自分のもの」ではない

【養老】「個人主義の弊害も、子どもの問題を考える上でとても重要です。戦後の日本の強い傾向で、いわゆる個人主義が広がった。『自分の人生は自分のものである』という考えが蔓延しました。

もしかするとこの文章をお読みのみなさんも、『自分の人生は自分のものである』と考えているかもしれないし、それで何が悪いのかと思うかもしれない。

ですが、この考え方は子どもの自殺と大いに関係があると僕は思うのです。『なぜ、死んではいけないんですか?』と質問する子どもは、暗黙のうちに、自分の人生は自分のものなんだから、自分の体をどうしようと勝手だろうと考えています。

これはとんでもないことです。自分の人生は自分のものなんかでは、まったくない。もちろん、自分の人生は他人のものでも国家のものでもありませんが、自分ひとりのものであるという考え方からは、生きる意味なんて出てこないのです。」

親孝行の本当の意味 子供の自殺防止で使われた言葉

『「自分」の壁』

( 養老孟司、新潮社 (2014/6/13)、p167 )

おそらく、そこで意味を持っていたのが、昔の修身(道徳)の教えでしょう。たとえば「親孝行」。人間が最初につきあう自分以外の人は、親です。それを徹底的に大切にしろ、とはどういうことか。親のほうは「子どもは親の言うことを聞くべきだ」という教えだと考えているかもしれません。でも、それは誤解です。

親孝行は、子どもに対して「お前はお前だけのものじゃない」ということを実は教えていたのです。

特攻隊の生き残りの人たちに、なぜあんなことをしようとしたのか、話を聞くとみな同じことを答えます。親、家族、故郷の人たち、村や国、つまり共同体のためだ、と。

そうした考え方を戦後は徹底的に否定しました。その結果、自分の人生は自分のためにある、という考え方が暗黙の前提とされました。その延長戦上に、個性の尊重、自分らしさや「自己実現」といった考え方があるのでしょう。

日本の伝統的な考え方からいえば、「特攻隊」というのは当たり前の行為です。自分のために生きているわけではない、という考えがベースにあるからです。だから、家族や共同体のために命を捨てることは自然な感情だったわけです。

そうした考えを明治以降、日本は変えようとしてきました。すでに述べたように、日本は明治以降、「自己」または西洋的近代的自我というものを無理やり導入しようとしたために、ややこしくなってしまった。

世間よりも先に「自己」がある。何よりもそれは尊重されるべきだ、という考え方です。何よりも「自己」が大事だ、という意識でいけば、特攻隊がとんでもない野蛮な行為だと受け止められるようになるのは当然でしょう。

人はなぜ「自分の命は自分のもの」と思い込むのか?

【養老】「日本の伝統的な考え方には、自己という概念がない。そのことを反映するかのように、日本の子どもたちはアメリカの子どもたちと違って、自分の人生を自分で選択したり、自分で決定したりすることを好まない。しかし、西洋の考え方が導入された現代社会を生きる親たちは、子どもたちに『個性を伸ばせ』『自己実現せよ』と求める。」

日本の子供は、自分で決めるより母親に決めてもらった方が、頑張れる。

【養老】「7歳から9歳を対象としたアメリカのジャパンタウンでの調査もあるんですよ。言葉のパズルを解いて答えを書かせるとき、アングロ系アメリカ人だと、自分で選んだ問題を、自分で選んだ色ペンで解いたときに、成績も意欲も高くなる。一方日系を含むアジア系アメリカ人の場合は、「母親が選んだ」問題と色ペンのほうが、成績も意欲も上がったというのです。(中略)

そんなふうに、日本人は子どものころから「自己を立てない」んです。ペンの色といった単純な選択でも、お母さんの顔を見てするわけですから。そんな日本の子どもたちに、「自己」を押し付けてはかわいそうです。」

大人は子どもに「自己を押し付けて」いる。

【養老】「一番大きいのは、「個性を伸ばせ」という教育です。『自分のなかで人生を完結させる』という考え方が常識になってきましたよね。今は年配の人でもそう思っている。『自己実現』といった言葉が当たり前に使われる。」

仏教に「自己」はない。

「個性を伸ばす」も「自己実現」も、良いことと捉え、「個」を大事にした方が、人は生きやすいのではないかと思っている現代人に養老先生は次の様に語る

【養老】「ところが少し遡ると、そもそも日本の伝統には『自己』という概念はありません。仏教的には、自己はないんです。驚かれるかもしれないが、それは「自己があるのは当たり前だ」と思っているからです。

仏教は、自己がないのが大前提なのですよ。仏教の基本的な考え方に『縁起』というものがあります。

これは『すべての存在は、無数の縁によって結ばれている』ということで、裏を返せば、『普遍的、固定的実体は、何一つない』ということです。つまり、ずっと変わらないものは何もないということで、『縁起』または『空』とも言われます。」

余談だが、念仏浄土思想はキリスト教の影響を受けたのか、死んだら浄土(天国)に行けると説いたので、誰もが挙って自殺をしたとされる。これは釈尊の教えではない。

次回は「自分とは何か」について書きたいと考えている。

これは、拙ブログ⑨「土から生まれ土に還る」、⑩「縁起 – 網の目の如く互いに結ばれている」でも書いたが、現在、常用されている「縁起が良い悪い」「縁がある、ない」は本来の意味を転化した似非仏教用語。

ちなみに、西洋の一神教思想は、人間は神が作ったものという考えなので、常に「神と自分」でものごとを考えるために「自己」の存在があると思い込んでいる。